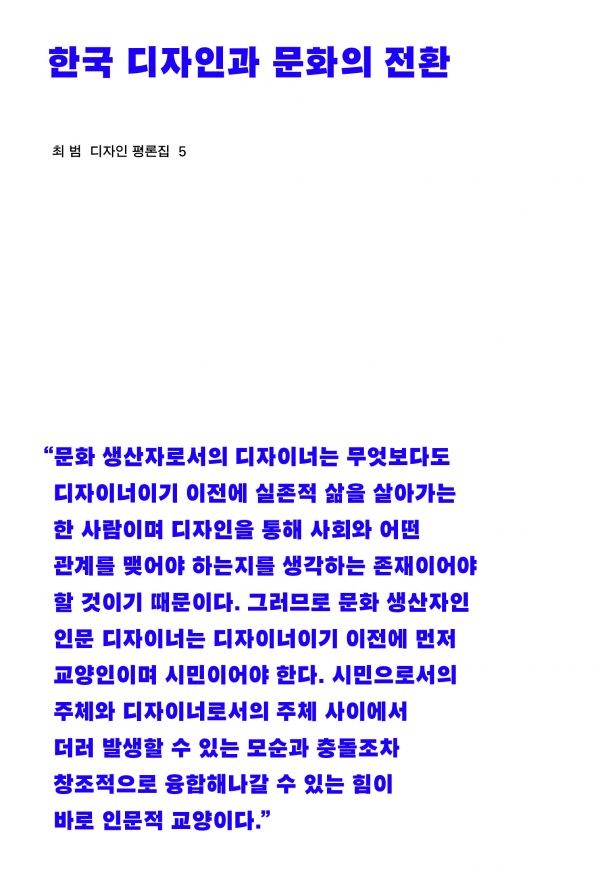

An honest discussion about Korean design

As a design critic, Choi compiled his candid opinions about Korean design based on his experiences in the design industry for over ten years. In the book, the author analyzes modernity and design in Korea by looking into aspects of Korean society and design, including the unidentifiable concept of “Korean design,” as well as the advertisements that promote consumption. He further reveals his opinions about feminism, everydayness, and new art policies by the government before insisting on a new way of recognizing design and visual culture.