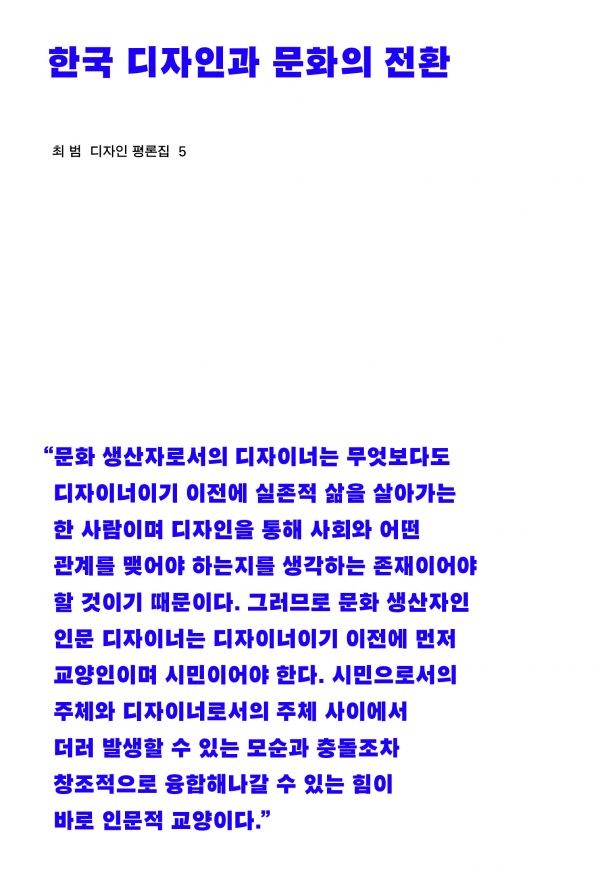

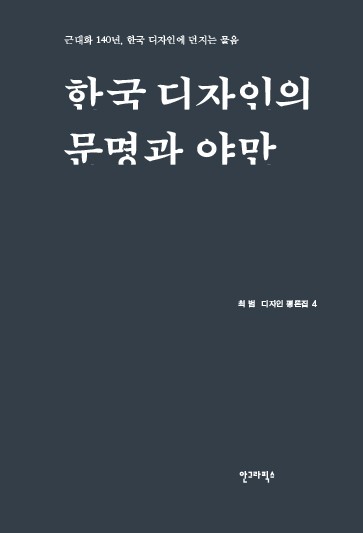

Examining the reality of Korean design once again

These days, we emphasize the importance of “design competitiveness” everywhere, but the author asks whether we are missing something really important in doing so. Choi Bum brings out questions about the identity and directivity of Korean design. He explores issues such as where Korean design is heading and how the culture of Korean design will be rooted, thereby providing the reader an in-depth analysis of what is important to us right now.