카를 게르스트너(1930–2017, 스위스 바젤)는 다방면에 걸친 교육을 받고 비판적 사유를 펼친 인물로, 타이포그래피와 그래픽 디자인 분야를 혁신하며 1950년 이후 스위스 대표 디자이너로 자리 잡았다. 그러나 그는 디자이너 이상의 존재였다. 예술가로서 체계적인 색채와 형태 언어를 구축했고, 1950년대 중반에는 그래픽, 타이포그래피, 예술에 관한 책을 낸 작가로 이름을 알렸다. 또한 광고 에이전시 디렉터로도 큰 성공을 거두었다. 1949년 그래픽 스튜디오를 설립했고, 스위스 화학기업 시바-가이기Ciba-Geigy의 의뢰로 디자인 작업을 시작했다. 막스 슈미트와 함께 ‘가이기 스타일’을 창안했고, 이 과정에서 마르쿠스 쿠터를 만나 1959년 게르스트너 + 쿠터 광고 에이전시를 세웠다. 파울 그레딩거가 합류하면서 1963년에는 전설적인 광고 에이전시 GGK가 탄생했다. 1970년대 GGK는 스위스에서 가장 성공적인 광고 에이전시로 자리 잡았고, 유럽 각국과 미국에 지사를 열었다. 그는 스위스에어Swissair, 부르다Burda, 랑겐샤이트Langenscheidt 등 여러 기업 아이덴티티를 디자인했고, IBM의 전 세계 총괄 아이덴티티 컨설턴트이자 디자이너로 일했다.

게르스트너는 디자이너이자 에이전시 대표로 일하면서 동시에 미술 작업도 이어갔다. “커리어 초기에 광고 제작을 핑계 삼아 어디든 예술 활동을 해나갔다. 나는 뒤렌마트Friedrich Dürrenmatt가 문학 작품을 스릴러 소설로 위장했던 것처럼 사람들을 미술관에 억지로 밀어 넣지 않는 일상의 예술을 했고, 거기에는 진실을 전하겠다는 사명감을 넘어선 무언가가 있었다. 그 어떤 작업이든 나의 잠재능력 아래로 떨어지는 것이야말로 인생을 가장 의미 없이 낭비하는 일이라 여겼던 탓이다.” 전 세계에서 출간된 수많은 디자인 관련 출판물이 카를 게르스트너의 작업을 기렸고, 그의 작품은 많은 미술관에서 전시된 바 있다.

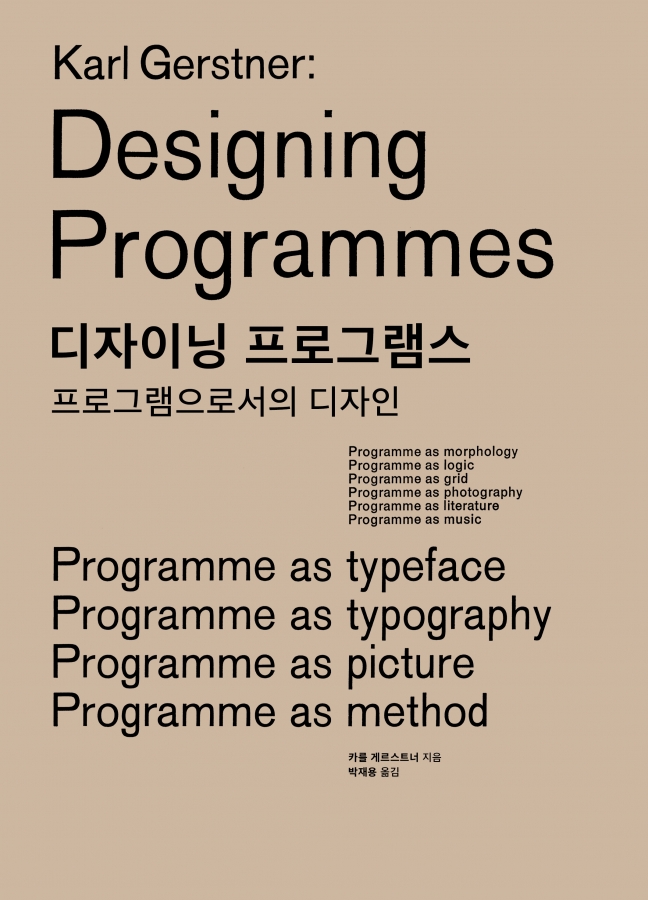

『디자이닝 프로그램스』는 그의 지식을 집대성한 책으로 그래픽 디자인계에서 추종자를 만들어냈고 『문해자를 위한 개론: 글쓰기의 시스템Kompendium für Alphabeten: Systematik der Schrift』(1972) 역시 꾸준히 읽혔다. 1973년, 뉴욕 현대미술관은 게르스트너의 작업 방식과 디자인 철학을 다룬 전시 ‹Designing Programs/Programming Designs›를 통해 그의 작업에 경의를 표했다. 뉴욕 아트디렉터스클럽은 게르스트너를 ‘명예의전당’ 후보로 추천했고, 1992년에는 독일 아트디렉터스클럽이 그를 명예회원으로 추대하였다. 2006년에는 시대를 개척한 게르스트너의 디자인과 예술 작업 아카이브 일체가 스위스 국립도서관의 판화 및 드로잉 부문 소장품으로 편입되었다. 2019년, 일본 긴자그래픽갤러리(ggg)에서는 스위스 국립도서관, 취리히 디자인박물관, 카를 게르스트너 유족 등의 도움으로 ‹What’s Karl Gerstner? Thinking in Motion› 기획 전시가 열렸다.

사람들

카를 게르스트너

Karl Gerstner

다른 사람들

-

홍익대학교 예술학과를 졸업하고 동 대학원에서 미니멀리즘과 뉴미디어 아트의 공간체험에 관한 연구로 석사학위를 받았다. 『꼭 읽어야 할 예술이론과 비평 40선』 『미디어 비평용어 21』 『포스트프로덕션』 등을 공역하고 「제프리 쇼Jeffrey Shaw의 뉴미디어 설치미술」 「Medial Turns in Korean Avant Garde」 「빙햄턴 편지: 백남준의 실험텔레비전센터(ETC) 활동에 관한 연구」 등의 논문을 발표했다. 현재 뉴욕주립대학교 빙햄턴 미술사학과에서 박사 논문을 집필 중이다. 주로 환경과 미디어, 기술의 문제를 바탕으로 전후 미술의 전개 과정과 작동 방식을 분석하는 데 관심 있다.

-

박소선

미디어, 연극, 프로그래밍 개발 경력을 기반으로 기술을 재료 혹은 영감으로 삼아 창작 활동을 한다. 개발자 그리고 아티스트로 활동하면서 기술과 예술을 융합하는 작업 콘텐츠를 다양한 소셜 미디어를 통해 공유한다. 나아가 기술과 웹이 매체로서 가지는 특징을 최대한 활용하면서 관객이 체험하고 반응할 수 있는 방향으로 작업을 구상하고 만든다. -

김소은

홍익대학교 산업디자인학과 졸업. 제품, 광고, 영상, 인쇄 등 다양한 분야에서 프리랜스 일러스트레이터로 활동 중이다. 한솔교육과 ‘Finden Soundrug’, 두타와 ‘♡to♡ FESTIVAL’, YTN과 ‘Hello Weather’, 601비상과 SK m&c 사보 ‘MARK’ 등 여러 작업자와 함께 일러스트레이션 작업을 했다. 소규모 책방 ‘유어마인드’ 블로그를 통해 ‘핀란드 헬싱키’라는 제목으로 2012년 하반기에 연재한 내용을 담아 『첫, 헬싱키』를 만들었다. 일상을 그림으로 기록하는 그림일기를 즐겨, 2012년도부터 개인 웹사이트와 다음 만화속세상 웹툰리그에 연재해온 일상 만화 ‘버터와 소’를 통해 세상과 이야기하고 있다. -

정다영

정다영은 국립현대미술관 학예연구사로서 건축과 디자인 분야 전시 기획과 글쓰기를 하고 있다. 기획한 주요 전시로 «그림일기: 정기용 건축 아카이브»(2013), «이타미 준: 바람 의 조형»(2014), «아키토피아의 실험»(2015), «종이와 콘크리트: 한국 현대건축 운동 1987~1997»(2017), «김중업 다이얼로그»(2018), «올림픽 이펙트: 한국 건축과 디자인 8090»(2020), «젊은 모색 2023: 미술관을 위한 주석»(2023) 등이 있다. 『파빌리온, 도시에 감정을 채우다』(홍시, 2015), 『건축, 전시, 큐레이팅』(마티, 2019) 등 여러 책을 기획하고 공저자로 참여했다. 베니스건축비엔날레 한국관 공동 큐레이터(2018), 건국대학교 산업디자인학과 겸임교수(2019~2021)를 지냈다. -

박소현

한국예술종합학교 영상원에서 영상이론을, 싱가포르국립대학교에서 동남아시아학을 공부했다. 『갈색의 세계사』 『가난을 팝니다』 『아름다움 그것은 상처』 등을 우리말로 옮겼다. -

최문경

로드아일랜드 디자인학교(RISD), 바젤 디자인학교에서 시각 디자인과 타이포그래피를 공부했다. 현재 브랜드 ‘한때활자’와 PaTI 타입미디어센터를 운영하며 글자의 이미지적 가능성을 탐구하고 있다. -

최진영

일상을 관찰하고 기억에 남는 장면과 이야기를 그림으로 옮겨 그린다. 그리기의 즐거움과 건강함이 전달되기를 바라면서 다양한 매체에 그림을 싣는다. 그린 책으로 『어린이 대학: 물리』 『어쩌다 디자인』 『다르면 다를수록』 『여행하는 말들』 등이 있다. -

노윤기

건국대학교 철학과를 졸업하고 공기업에서 국제관계와 기업 홍보 업무를 보았으나 좋은 책을 소개하는 번역가의 업에 매료되어 바른번역글밥아카데미를 수료하고 번역가가 되었다. 옮긴 책으로는 『군중의 망상』 『이 진리가 당신에게 닿기를』 『지구가 평평하다고 믿는 사람과 즐겁고 생산적인 대화를 나누는 법』 『옥스퍼드 튜토리얼』 『구글은 어떻게 여성을 차별하는가』 『남자의 미래』 『단순한 삶의 철학』 『커피의 모든 것』 등이 있다. -

사라 드본트

벨기에의 겐트를 중심으로 활동하는 그래픽 디자이너이자 교수, 출판인이다. 영국의 여러 대학과 국제 무대에서 가르치고 강연을 해왔다. 2009년에는 프레이저 머거리지와 함께 런던의 세인트브라이드 도서관에서 ‘책의 형태(Form of the Book)’ 콘퍼런스를 조직했으며, 『마스터 빌더: 켄 브릭스와의 대화(The Master Builder: Talking with Ken Briggs)』(오케이셔널 페이퍼Occasional Papers)를 공동 편집했다. -

조성현

경계없는작업실의 파트너이자 스페이스워크의 대표다. 서울대학교 건축학과를 졸업하고, 아이아크에서 건축 실무 경력을 쌓은 뒤 경계없는작업실을 열었다. 현재 팀의 사업개발을 담당하고, 사내 기술팀인 BOUNDLESS-X가 독립해 창업한 스페이스워크를 통해 다양한 전문가와 기술에 기반한 건축, 도시 문제 해결에 집중한다. 서울주택도시공사에서 도시재생자문위원과 외부자문위원을 맡아왔다. -

박용락

2005년 공동 설립한 폰트 디자인 전문 회사 ㈜폰트릭스의 크리에이티브 디렉터. 25년 넘게 폰트 디자인을 해온 대한민국 대표 폰트 디자이너 중 하나로 꼽힌다. 삼성, 카카오, 네이버, 현대카드, 넥슨, 한국출판인회의, MBC, KBS, YTN 뉴스, 동아일보, 롯데마트, 대신증권, LINE일본어 등의 전용 서체를 개발하고 상업용 서체 윤고딕과 윤명조, Rix고딕과 명조, Rix도로명 시리즈, Rix락 시리즈와 Rix락 베리어블, Rak고딕과 명조 베리어블을 비롯한 다수의 Rak 폰트 등 지금까지 약 1,000여 종의 폰트 개발 및 디렉팅을 진행했다. IF디자인어워드 타입페이스 디자인, 레드닷디자인어워드, 굿디자인어워드, 아시아디자인프라이즈 위너, 독일 국제유니버셜디자인어워드, K디자인어워드 그랑프리 등 국내·외 유수의 디자인 어워드에서 수상했다. -

기우라 미키오

앵커디자인주식회사 대표이사다. 대형 정밀기기회사에서 신규 사업과 상품 기획을 담당한 뒤 덴마크 코펜하겐인터랙션디자인스쿨에서 공부했다. 일본 국내외 대기업, 스타트업, 관공서와 진행한 디자인 프로젝트를 경험한 뒤 앵커디자인주식회사를 설립했다. 질적·양적 리서치를 근거로 사용자를 이해하고 여기에 최첨단 디지털 기술을 융합해 지속 가능한 경험을 만든다. IPA 미토 슈퍼크리에이터, 굿디자인상 등을 수상했다.