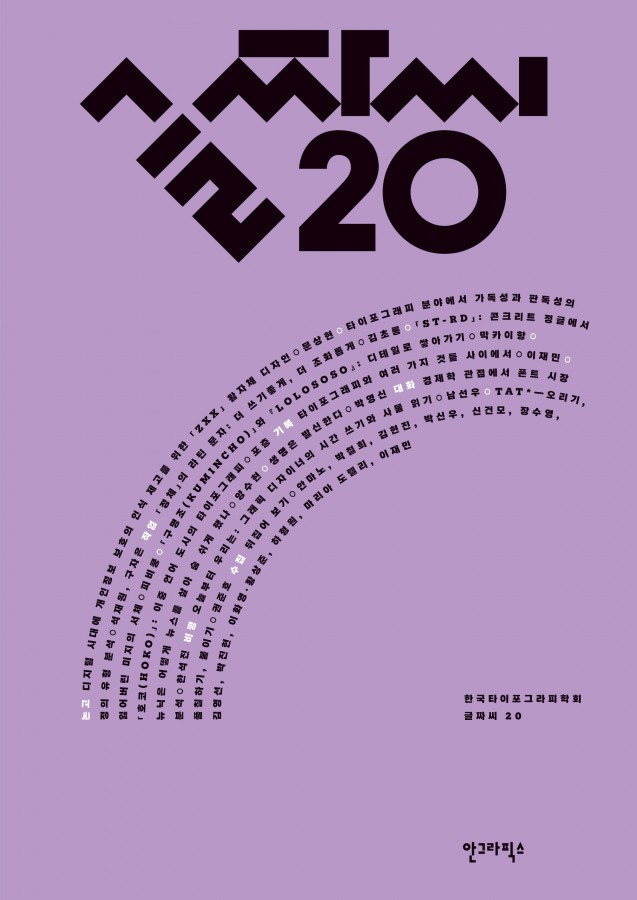

This is the official catalogue of Typojanchi 2011: Seoul International Typography Biennale, held for 16 days in the fall of 2011 at the Seoul Arts Center. Spanning 776 pages, the catalogue showcases a stunning collection of graphic design works from East Asian designers active worldwide, including posters, book designs, typefaces, branding, exhibition designs, video titles, and characters, all emphasizing the imaginative possibilities of typography.

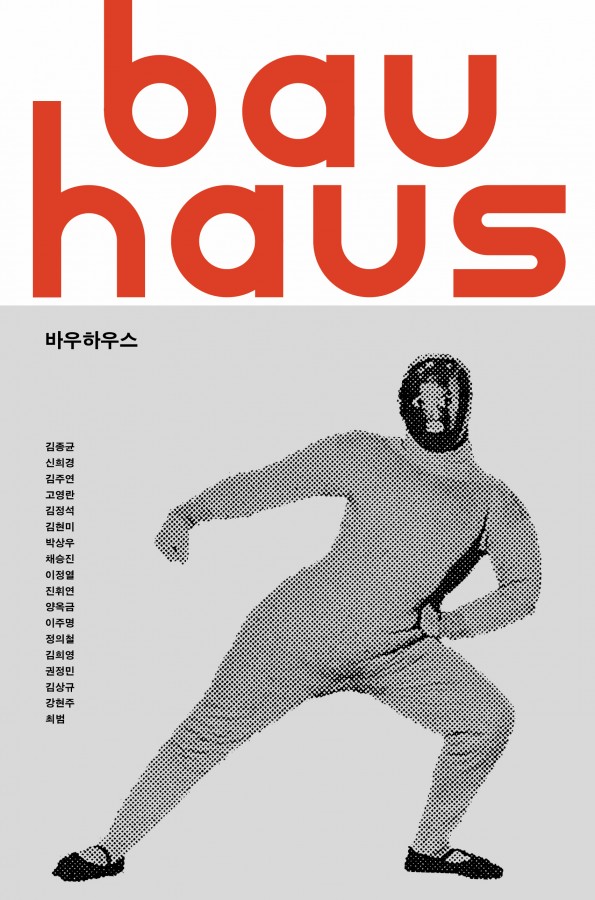

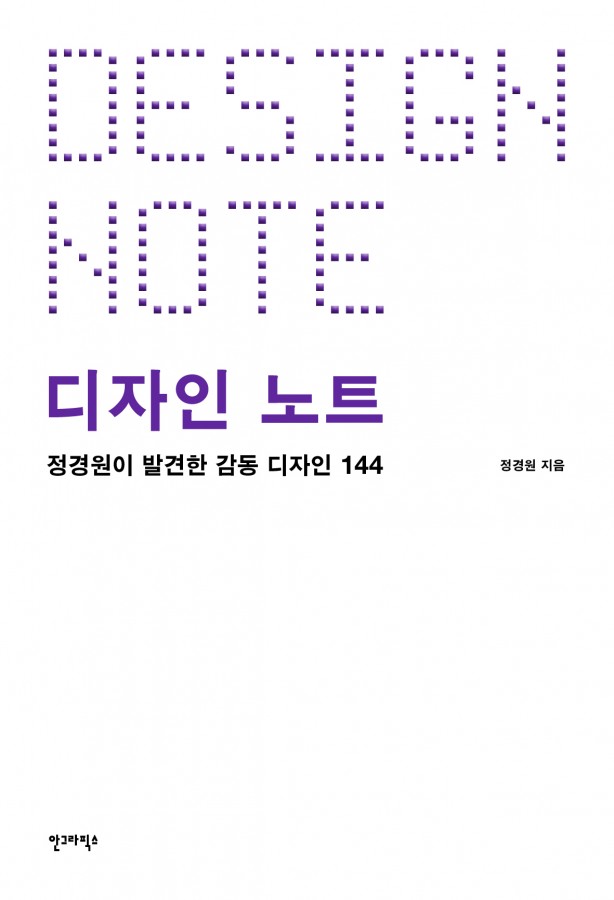

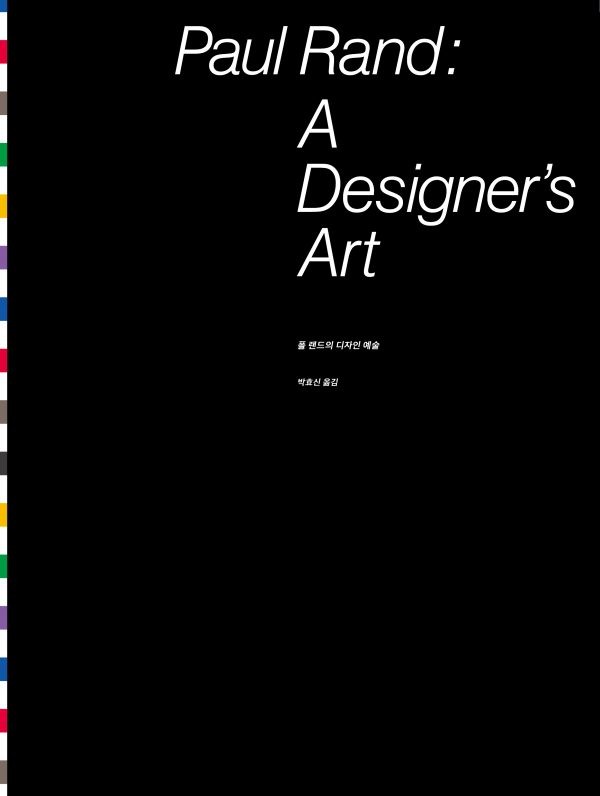

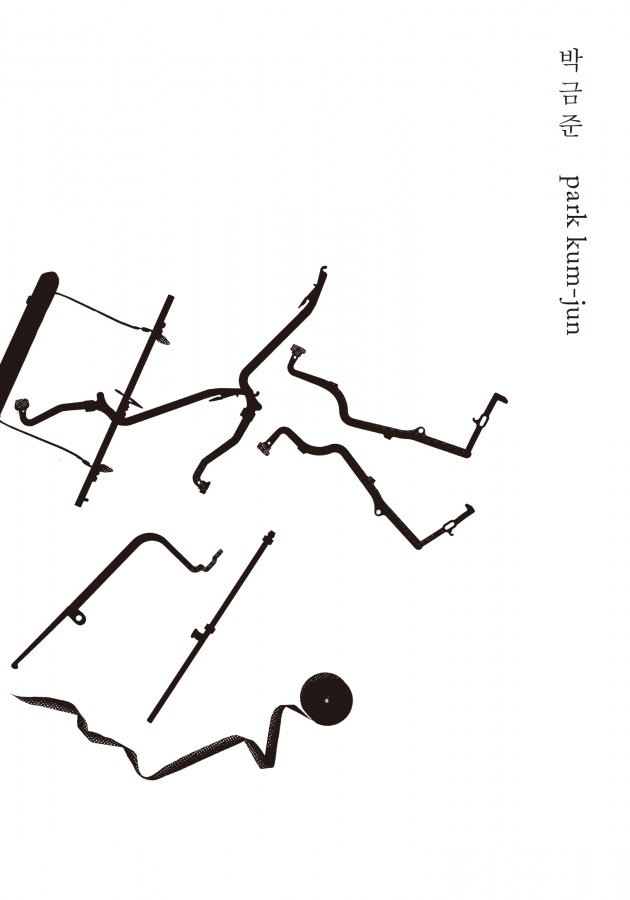

It features works by 100 emerging designers who participated in the main exhibition, including pieces not displayed at the event. Each work is accompanied by bilingual (Korean and English) explanations of the design intent and personal philosophies of the designers.

The catalogue also honors eight legendary East Asian designers who have left a lasting impact on typography and design history, such as the late Choi Jung-ho, Jung Byung-gyu, and Xu Bing, known for his groundbreaking type art, and Lü Jingren, a pioneer of book design. Their works, special contributions, and personal reflections—on their journey as designers and current challenges—offer rare insights not found in the exhibition itself.

Additionally, the book includes documentation of off-site programs, such as forums by An Sang-soo, Won Yoo-hong, and Mitsuo Katsui on the history and issues of East Asian typography, as well as workshops led by Minoru Niijima and Pan Jin. These supplementary lectures and programs provide a comprehensive look at the past, present, and future of East Asian typography, making this catalogue an invaluable resource for typographers, graphic designers, and design enthusiasts alike.