거리를 걷다가 이상한 걸 주목해 관찰하는

독특한 취미를 가진 사람들이 모였다

이 책 『노상관찰학 입문』의 엮은이면서 지은이 중 하나인 아카세가와 겐페이는 앞서 『초예술 토머슨』이라는 책을 낸 적이 있다. 책 제목 자체가 ‘더 이상 쓸모가 없지만 건축물에, 또는 길바닥에 부착되어 그 환경의 일부로 보존된 구조물이나 그 흔적’에 붙인 이름이다. 이런 물건을 찾아다니던 ‘토머스니언’들을 비롯해, “거리를 걷다가 이상한 걸 주목해 관찰하는 독특한 취미를 가진 사람들”이 모여 기어이 ‘노상관찰학회’를 발족하고 말았다.

1부 「매니페스토」에서 ‘노상관찰’의 탄생 배경을 이해할 수 있다. 먼저 이들 ‘노상관찰자’의 대장 격인 아카세가와 겐페이가 「나는 어떻게 노상관찰자가 되었는가」에서 제법 점잖은 어조로 포문을 연다. 비록 그 내용은 야뇨증이 있었다느니 노상 근무 아르바이트를 오랫동안 해서 그렇다느니 하는 것이지만 그런 배경이 어떻게 예술로 발전하고 다시 사라져 “그 생활 세계 전역을 바라보는 눈”만 남게 되었는지, 예술과 생활 세계의 경계에서 어떻게 고현학(考現學)의 존재를 만나게 되었는지까지 이어진다. 고현학이란 과거 인류를 연구하는 고고학(考古學)과 달리 현대 인류의 생활양식을 고찰하는 학문으로, 이어지는 「노상관찰이라는 깃발 아래에서」의 후지모리 데루노부가 설명하는 것처럼 노상관찰의 ‘어버이’쯤 된다.

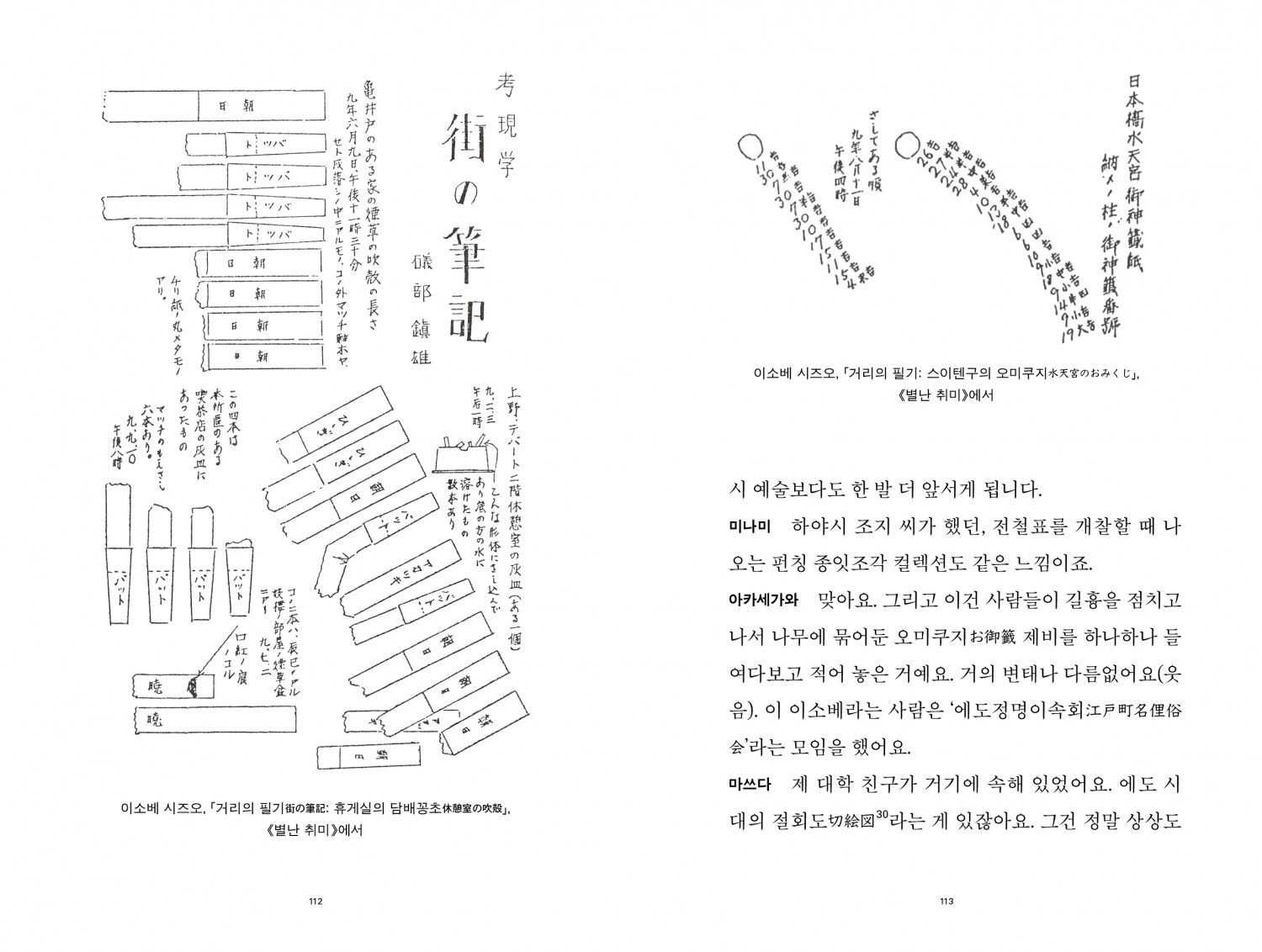

2부 「거리가 부른다」에서는 앞선 두 사람에 미나미 신보가 합세해 마쓰다 데쓰오의 사회로 이 책의 ⅓ 분량에 육박하는 대담을 나눈다. 이들은 모두 예술이나 학문에서 출발해 종이 위를 ‘벗어나’ 거리, 즉 노상관찰에 발을 들이게 되었다. “학문이란 본래 그런 거 아닐까요? 지금은 너무 훌륭하기만 합니다. 예술만 해도 그렇죠. 하지만 사실 그렇지 않고 분명 더 재미있는 것이라고 생각해요.” 초예술 토머슨, 간판건축, 벽보 고현학 등을 소개하며 일견 종잡을 수 없이 뻗어나가는 대담에서 노상관찰학회의 결성 과정이 생생하게 드러난다.

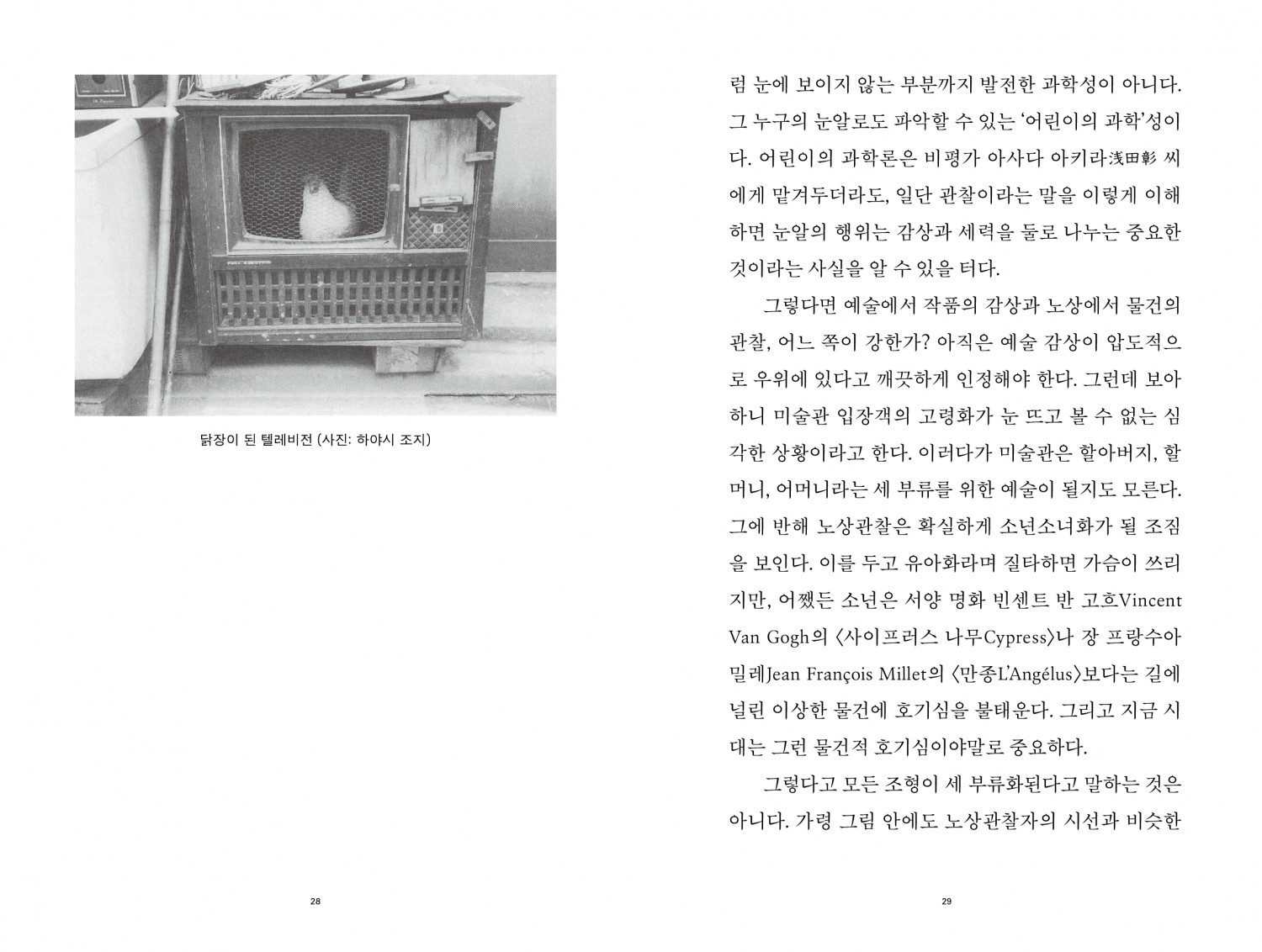

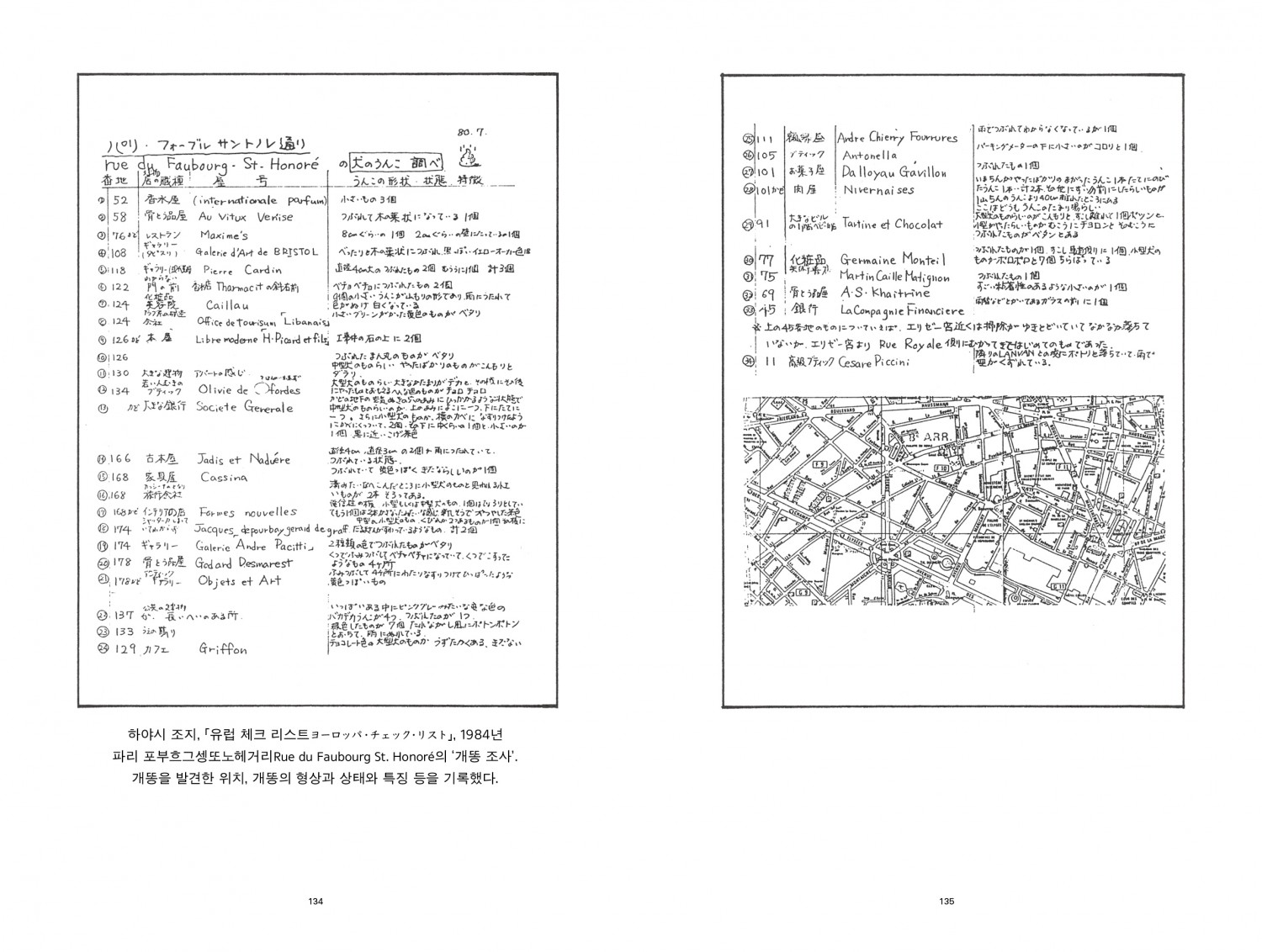

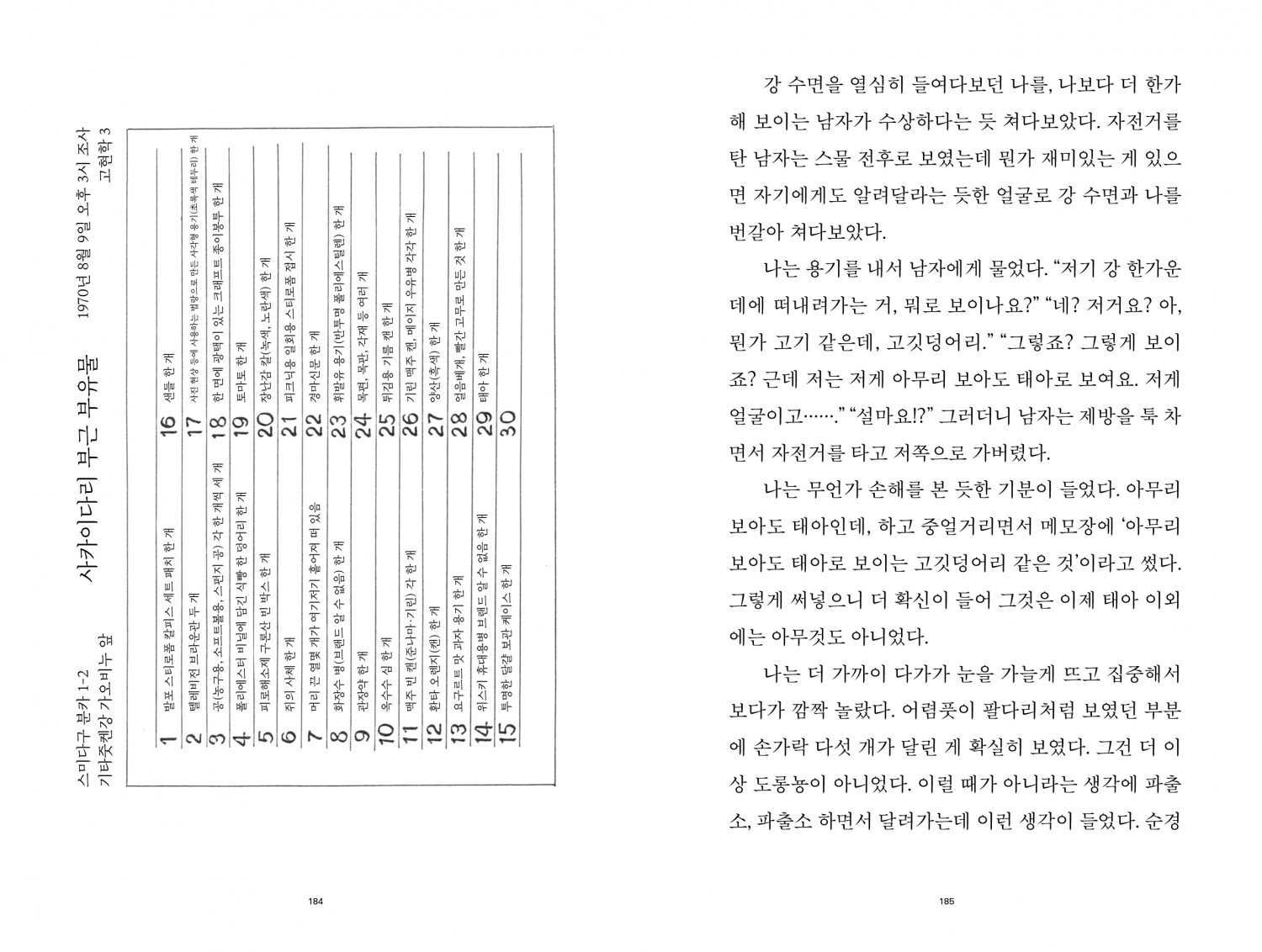

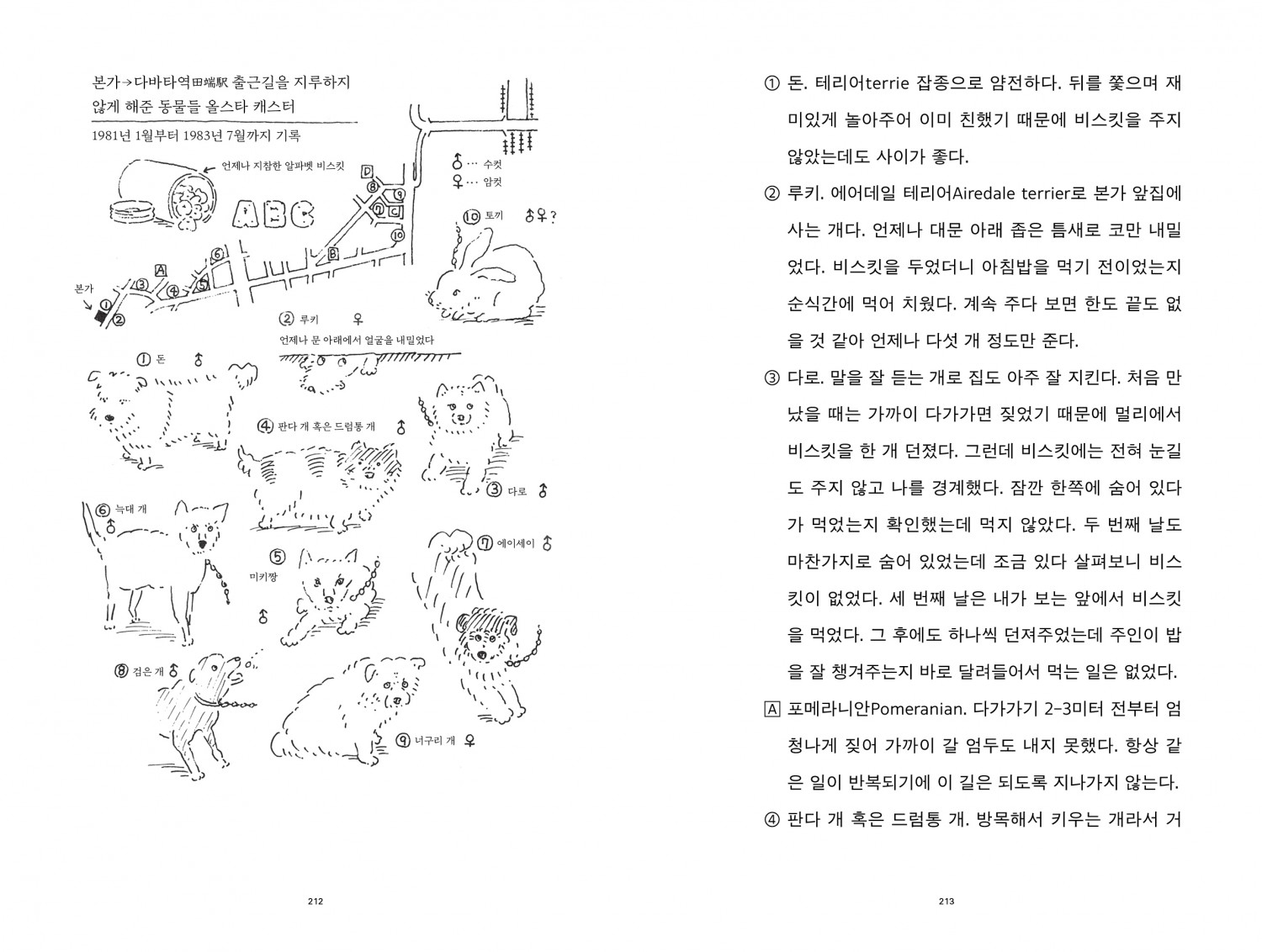

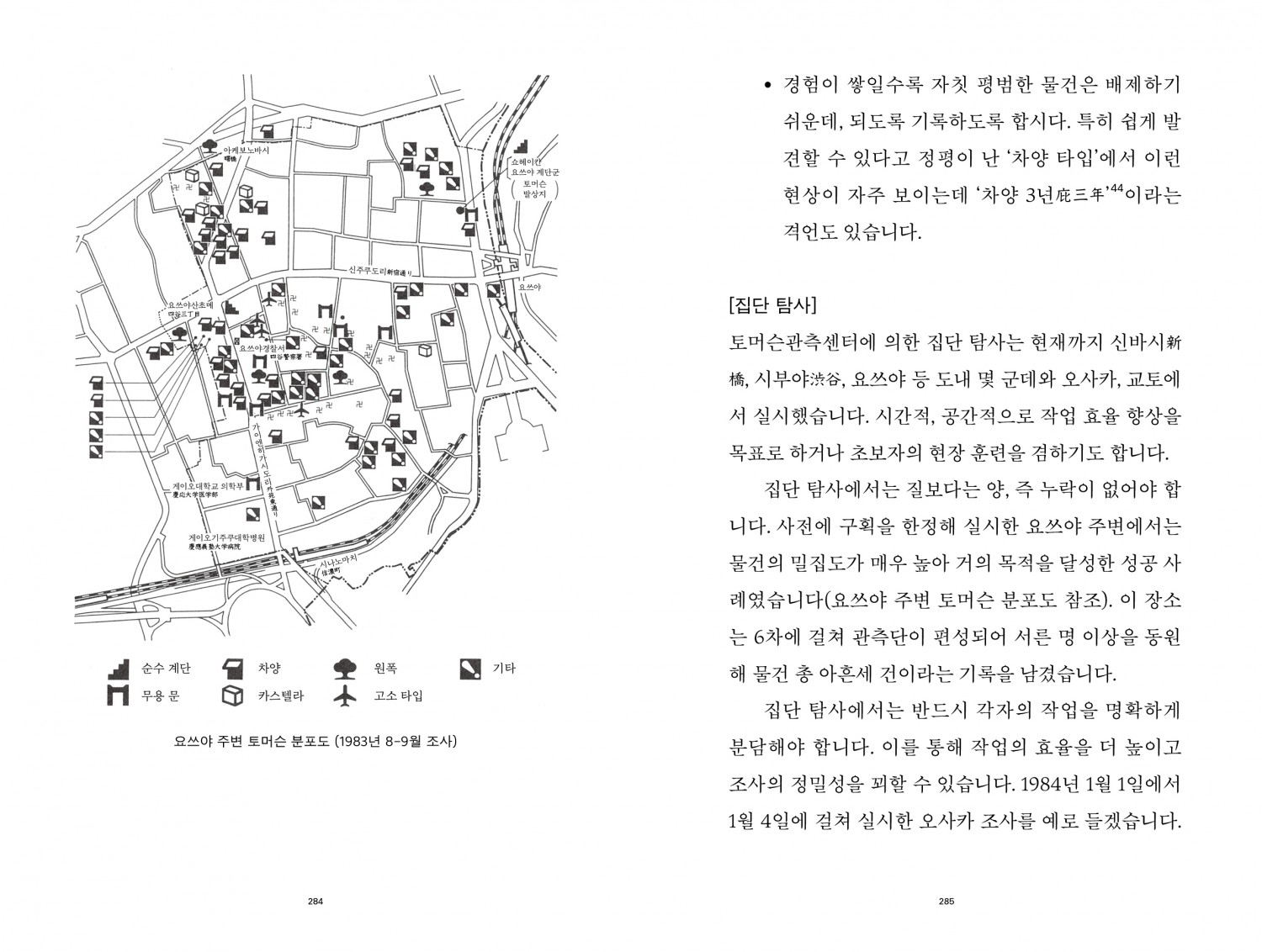

실용성과도 거리가 멀고 예술이나 학문처럼 세상에서 인정받는 모든 개념도 벗어나 “노상에 데굴데굴 굴러” 나와서 “혼자 외롭게 떨고 있”는 노상관찰이지만, 3부 「나의 현장 노트」를 보면 노상관찰자들은 그런 사정에는 아랑곳하지 않고 의연히 관찰을 이어 나가는 듯하다. 관찰 대상은 역시나 거리의 쓰레기통, 다리 부유물, 맨홀 뚜껑, 출근길에 보는 동물 등 이런 걸 관찰해서 뭐에 쓰나 싶은 것들이다. 무려 노상관찰자들에게 신으로 추앙받는 하야시 조지가 「거리를 걷는 올바른 방법」에서 도시 걷기용 소도구 목록 같은 걸 알려주기도 한다. 또한 『초예술 토머슨』을 보고 토머슨을 찾고 싶지만 영 어려웠다는 사람이라면 「거리의 토머슨을 찾아서」에 나온 스즈키 다케시와 다나카 지히로의 방법이 큰 도움이 될 것이다.

하지만 사생활이나 프라이버시가 갈수록 중요하게 대두되는 시대다. 실내가 보여서 무심코 봤다고는 해도 남의 집을 보는 행위나, 지나가는 사람의 옷을 관찰하고 기록하는 행위는 아무리 악의가 없더라도 위험해 보인다. 경계를 아슬아슬하게 넘나들어서 재미있는 것이라지만, 본문에서도 이미 ‘수상쩍어 보일 수 있다’ ‘자칫하면 치한이다’ 같은 경고를 거듭해서 던진다. 과연 요즘도 이런 노상관찰이 가능할지, 우려가 고개를 들 때쯤 4장 「관찰하는 눈알들」이 시작된다.

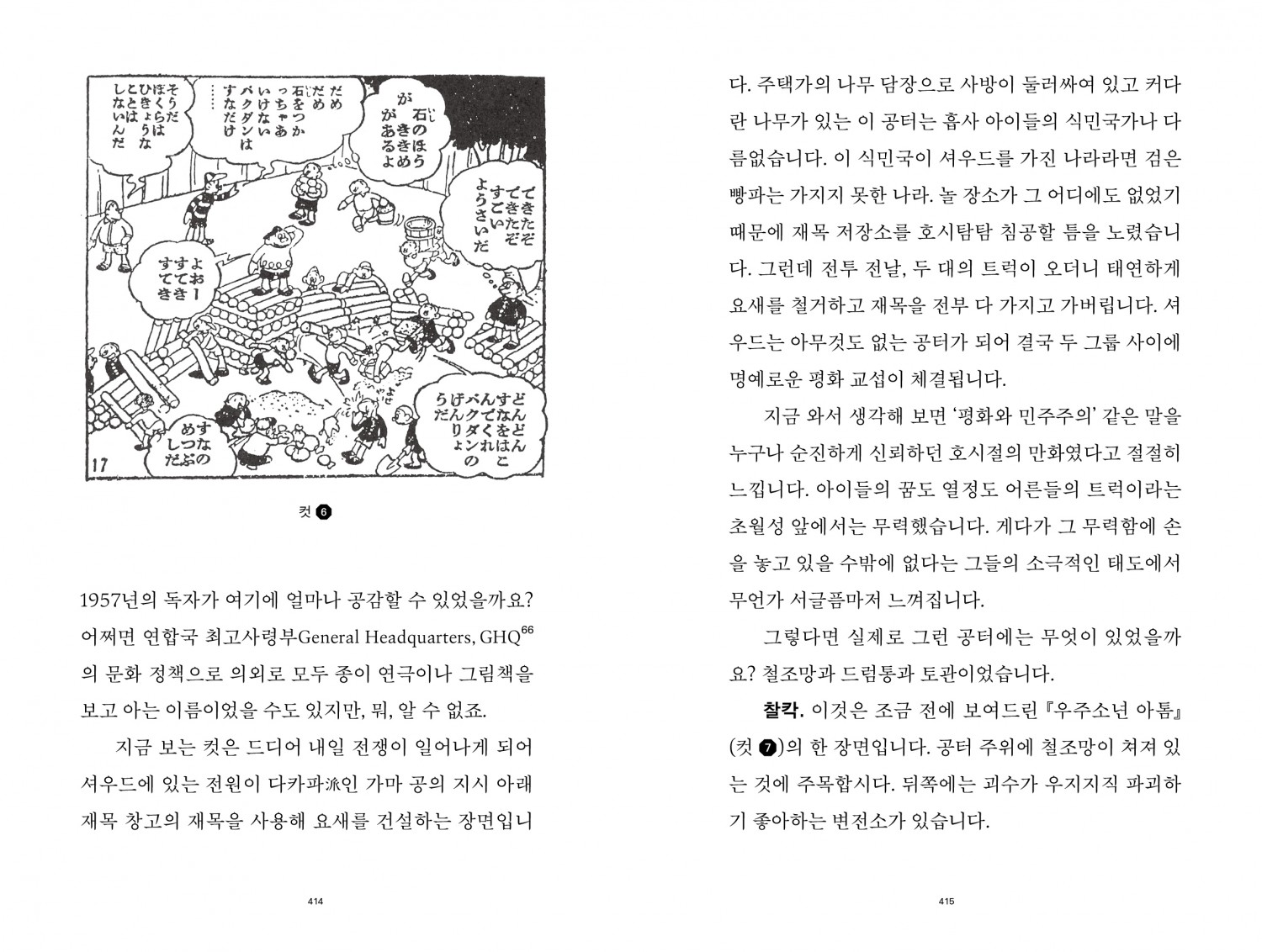

아라마타 히로시는 논고 「박물학은 노상관찰의 아버지: 노상관찰학으로의 진화사적 논술」에서 박물학과 노상관찰학이 같은 궤도에 있음을 주장하며, 여러 박물학자들의 생애와 관찰 방식을 소개한다. 근시가 되어가며 열정적으로 식물과 동물, 숲의 흔적 같은 것을 들여다본 박물학자들의 방식은 사생활 침해 요소가 없으니 참고할 만할 것이다. 그렇다면 산책을 별로 좋아하지 않아도, 또는 걷기가 어려운 사람이라도 노상관찰을 할 수 있을까. 물론 가능하다. 요모타 이누히코의 「셔우드는 어디로 사라졌는가」는 소년 만화에 등장하는 여러 공터를 관찰한다. 심지어 스기우라 히나코는 시간마저 뛰어넘어 「어느 날의 에도 지상 한 뼘 관찰」을 통해 에도 시대를 샅샅이 들여다본 듯한 기록을 남겼다.

실용성만으로는 느낄 수 없는

‘벗어난 것’을 발견하는 기쁨

이렇듯 노상관찰에는 공간도 시간도 제약이 될 수 없다. 그저 ‘관찰하는 눈알’이 필요할 뿐이다. 게다가 ‘재료는 무한대’다. 보이는 것, 들리는 것, 느껴지는 것, 오감에 닿는 그 무엇이든 관찰할 수 있다. 이 책의 엮은이 세 사람이 꿈꾸는 것처럼 “한 사람당 한 개의 노상관찰을 하는 시대”도 그리 멀지 않았다. 사실은 이미 도래했는지도 모른다. 매일 걷는 길에서 무언가 거슬리는 것, 예전부터 신경 쓰이던 것이 있다면 순간의 위화감으로 치부하고 무시하는 대신 자기 관찰 대상으로 삼아 기록해 보자.

관찰 기록이 아무 쓸모 없어도 괜찮다. 아카세가와 겐페이는 백남준에게 『초예술 토머슨』을 선물하고 “이 책은 팔리지 않는 쪽의 책이네요.”라는 말을 들었다고 한다. 그게 바로 우리가 토머슨이나 노상관찰을 좋아하는 이유다. 사업으로 성립할 수 없고 그 어디에도 도움이 되지 않지만, 단순히 재미있기 때문이다. “우리는 압도적으로 넘쳐나는 사물들 속에서 황홀하게 감각 기관을 열어놓기만 하면 된다.” 순수하게 몰입할 수 있는 무언가가 존재하는 삶은 분명 풍요롭다.