거리 산책에 새로운 즐거움을

표현의 세계에는 신선한 충격을

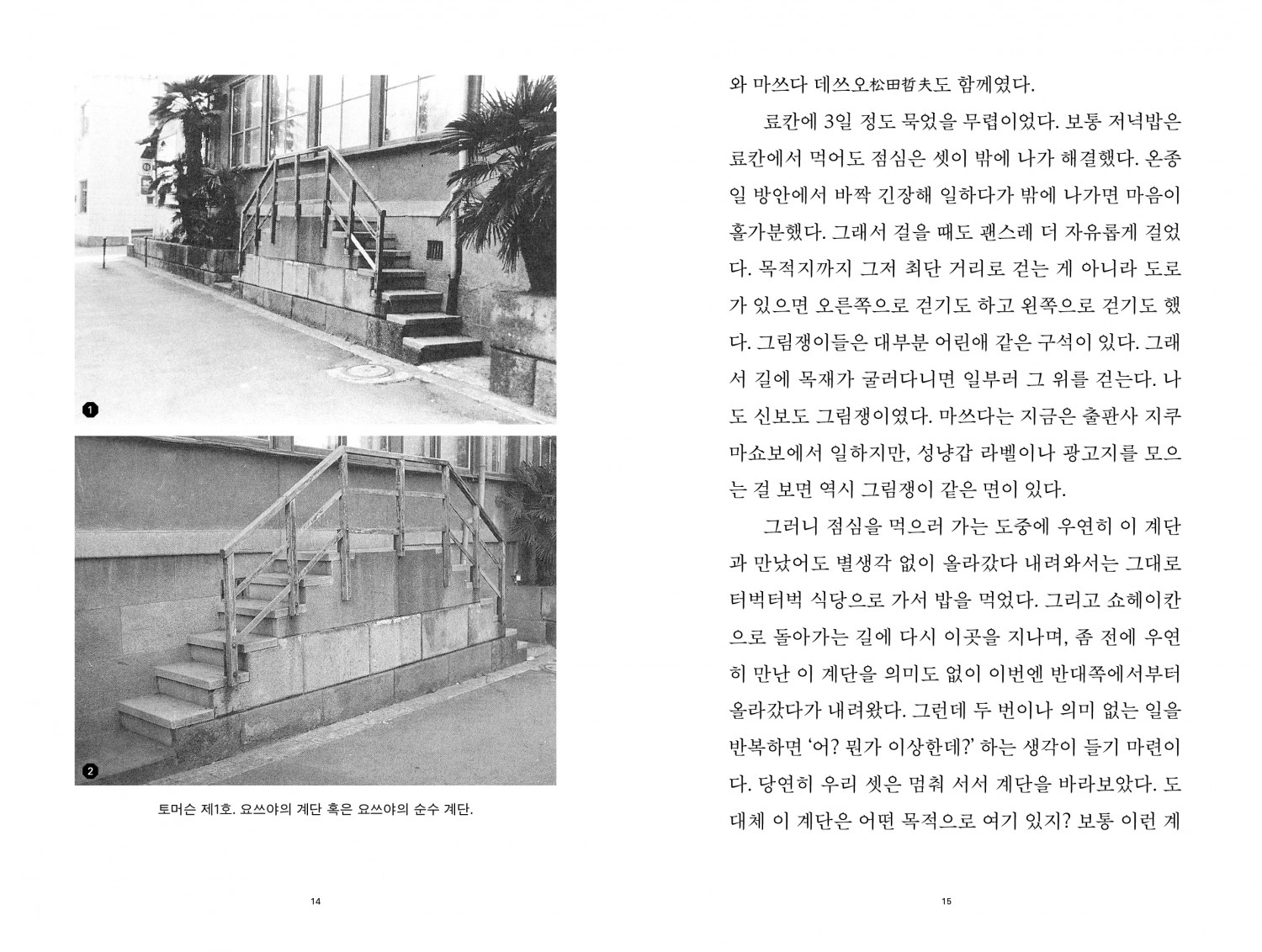

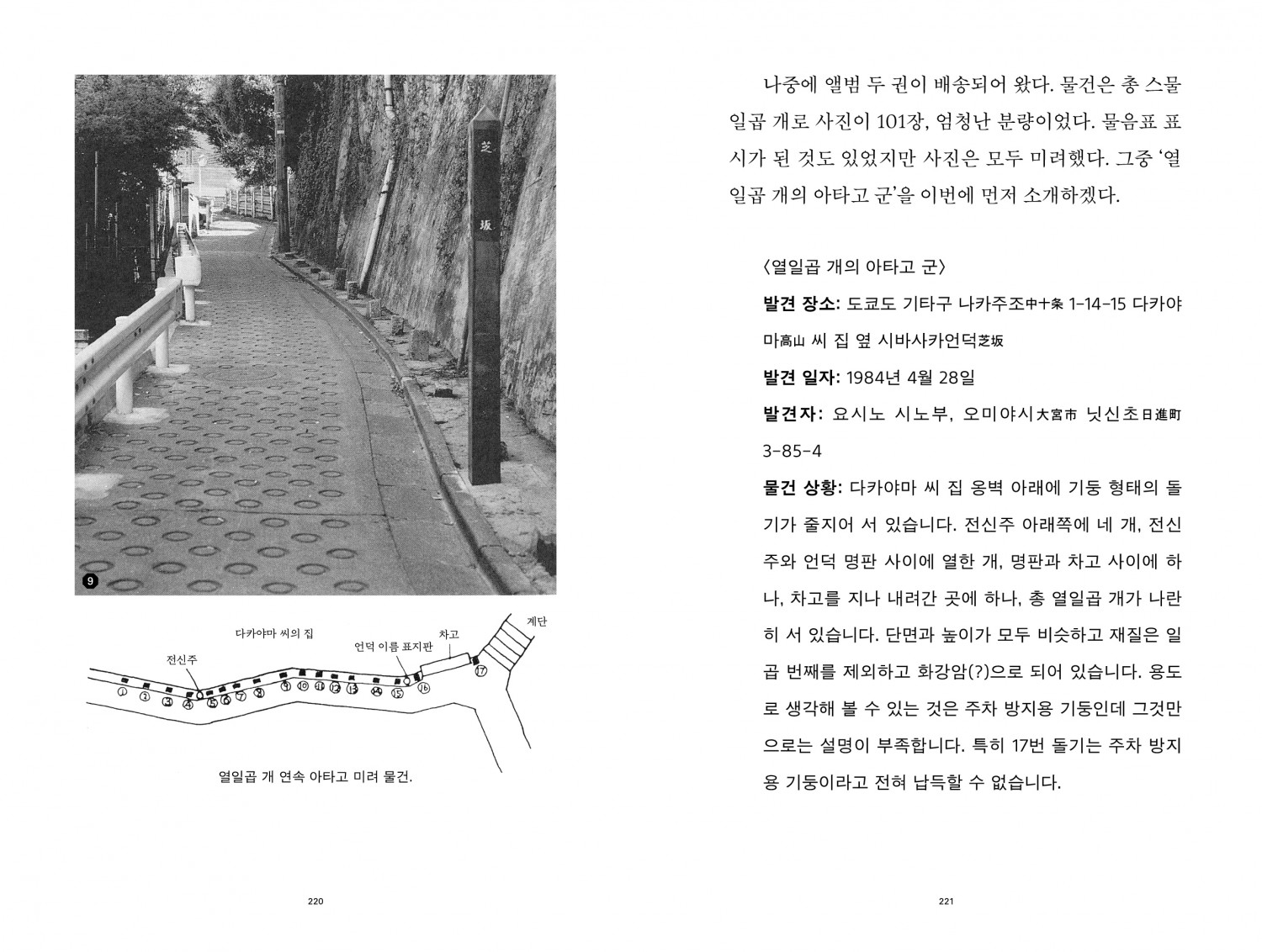

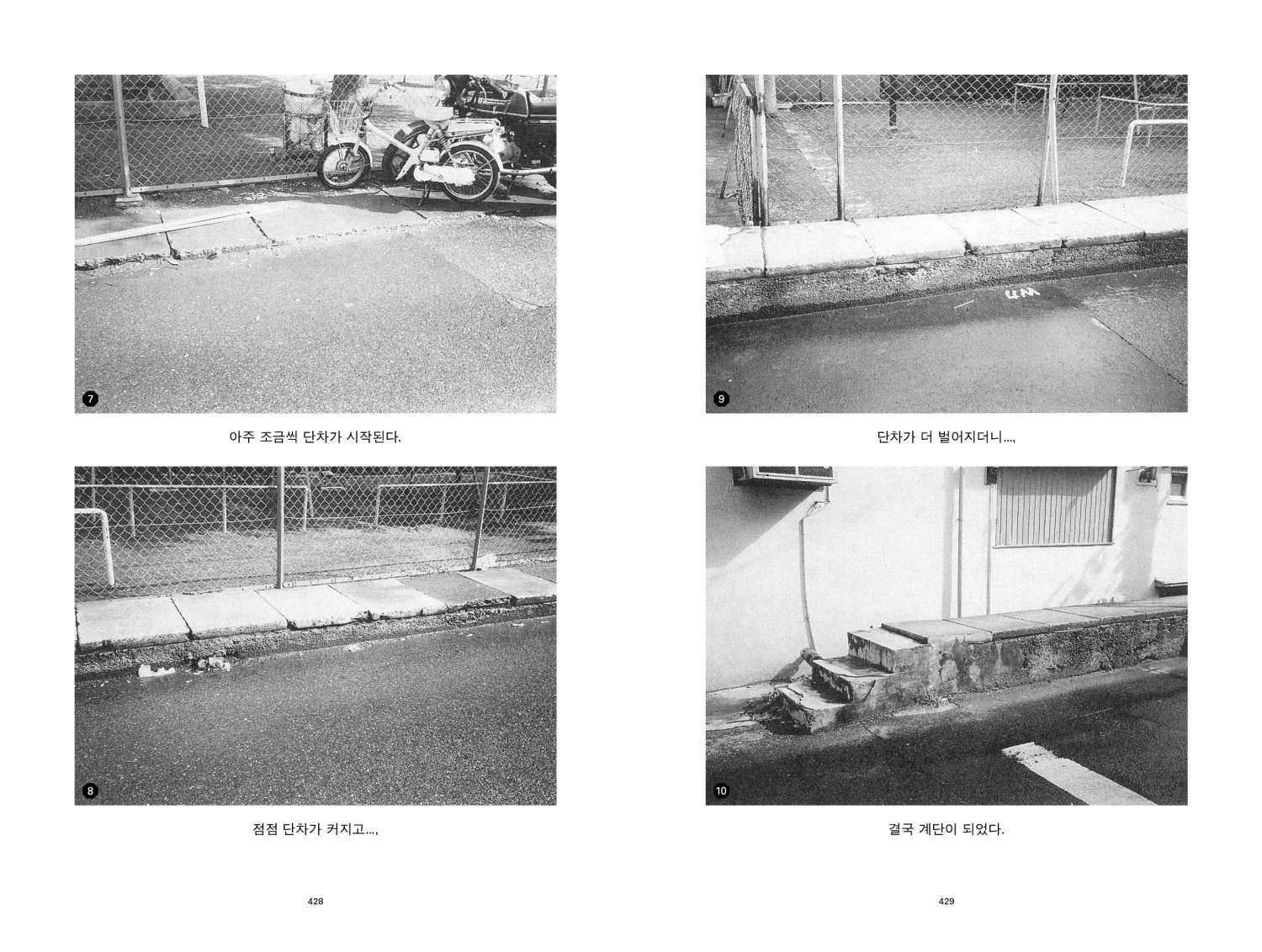

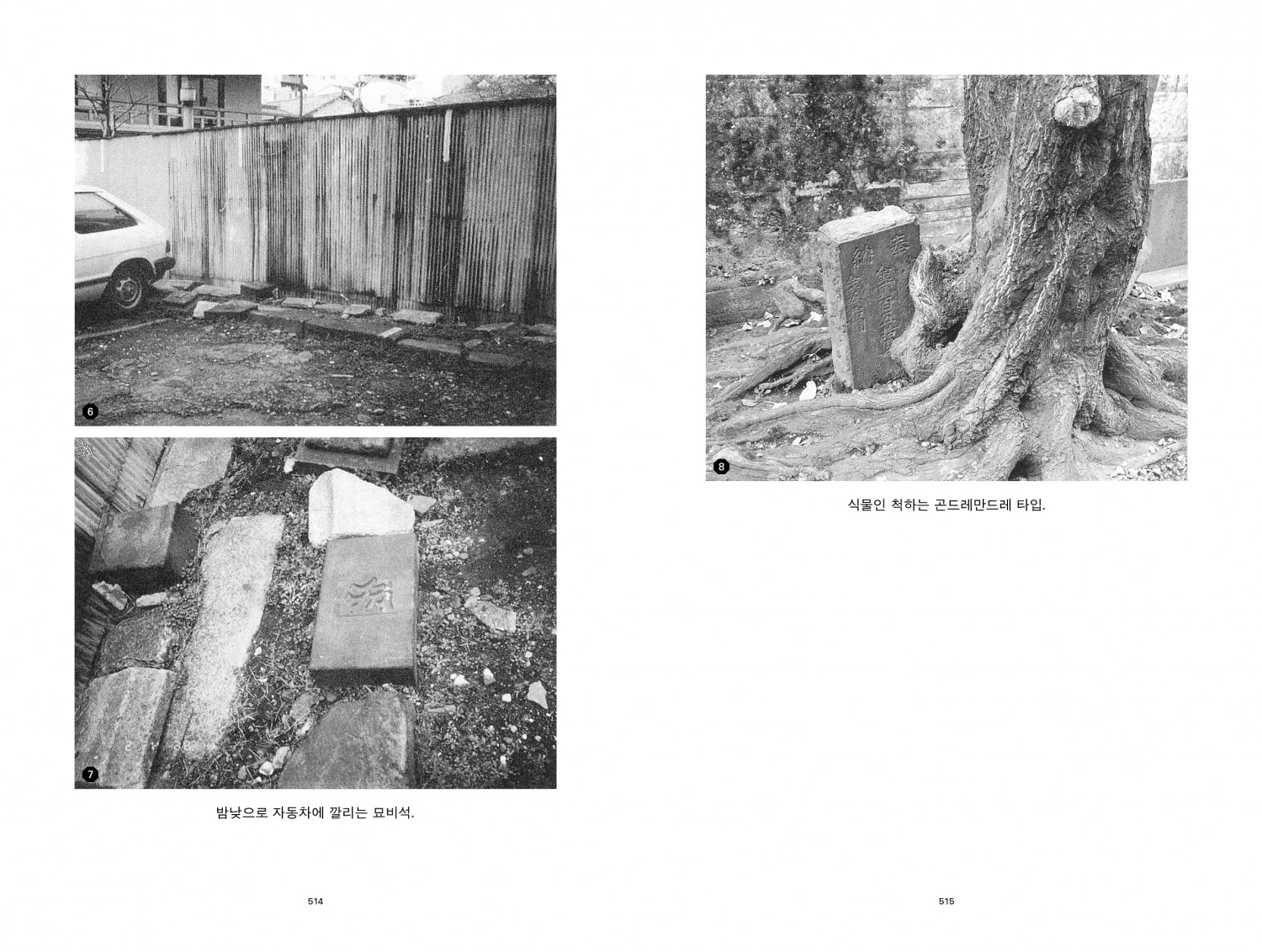

이 책의 제목이기도 한 ‘초예술 토머슨’은 저자 아카세가와 겐페이가 명명한 개념예술이다. 더 이상 쓸모가 없지만 건축물에, 또는 길바닥에 부착되어 그 환경의 일부로 보존된 구조물이나 그 흔적으로, 그 자체로 예술을 초월하는 예술이라며 ‘초예술’이라고 선언했다. 그러나 초예술이라는 표현의 범위가 너무 넓기에, 상술한 특정 물건에 초점을 맞춘 명칭 ‘토머슨’은 한 야구 선수의 이름에서 따왔다. 고액 연봉을 받으며 입단했지만 헛스윙만 이어가며 끊임없이 삼진을 쌓는데, 구단에서는 “돈까지 들여가면서 정성스럽게 보존”하는 모습이 살아 있는 초예술이라는 이유로.

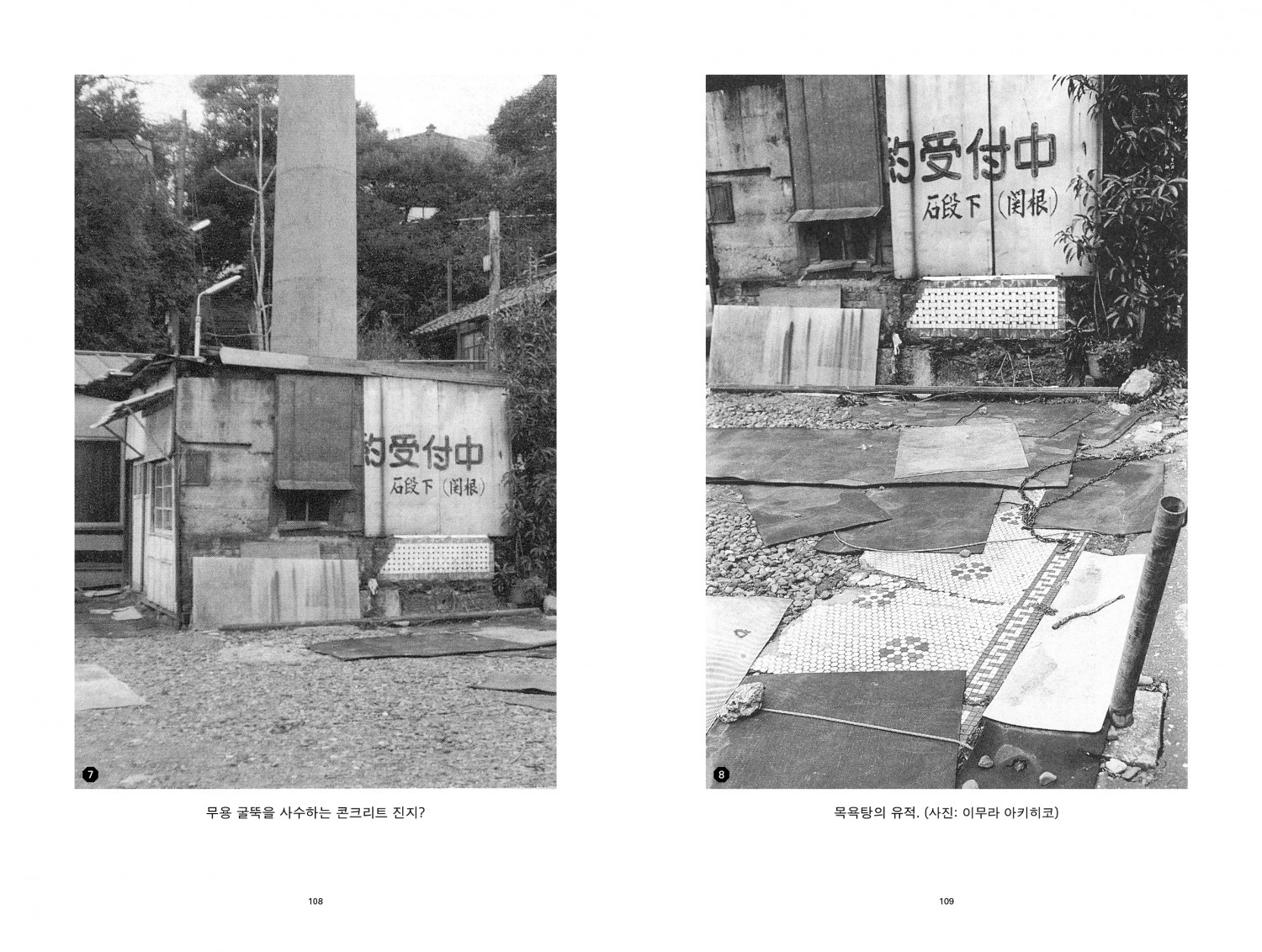

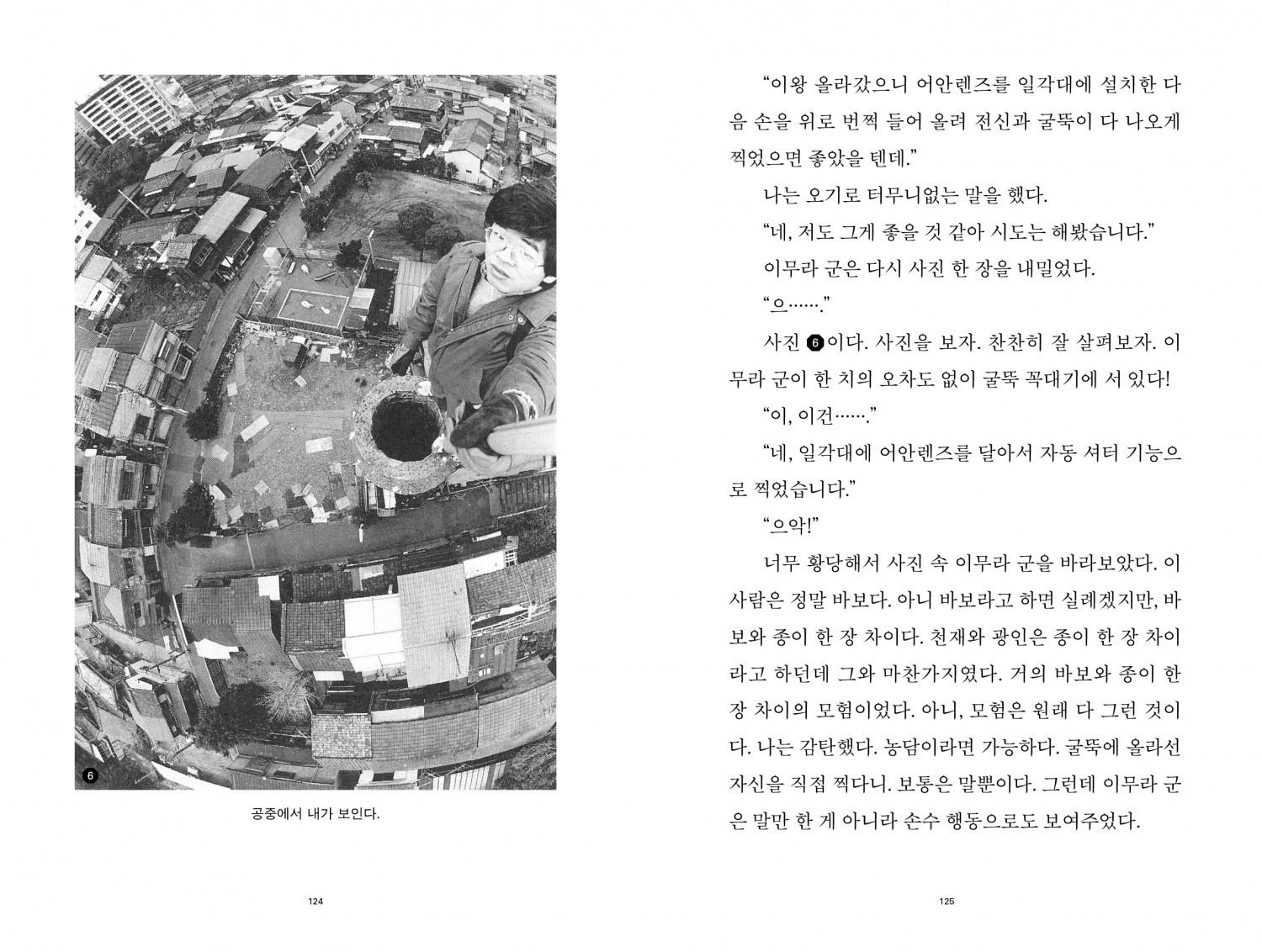

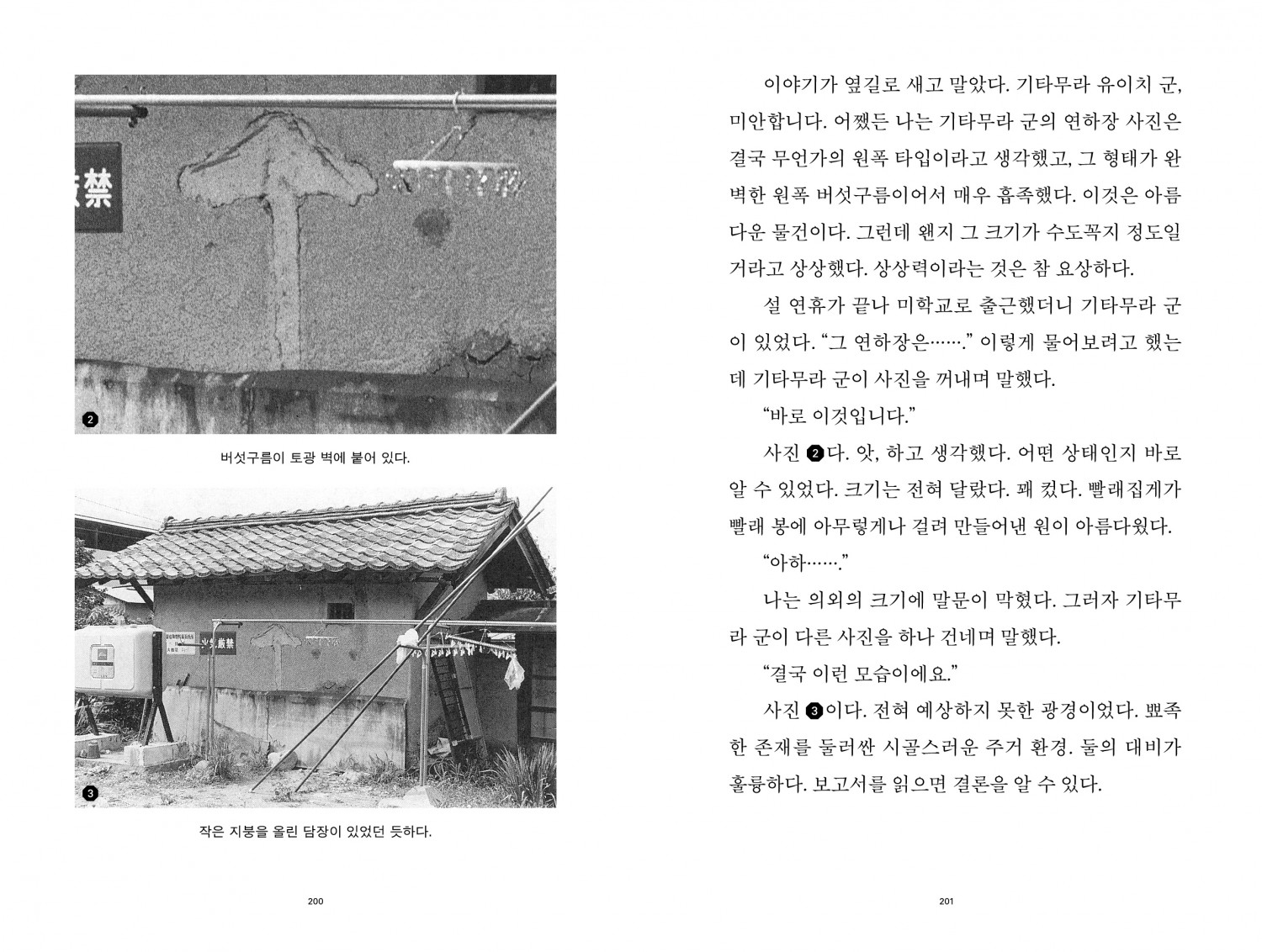

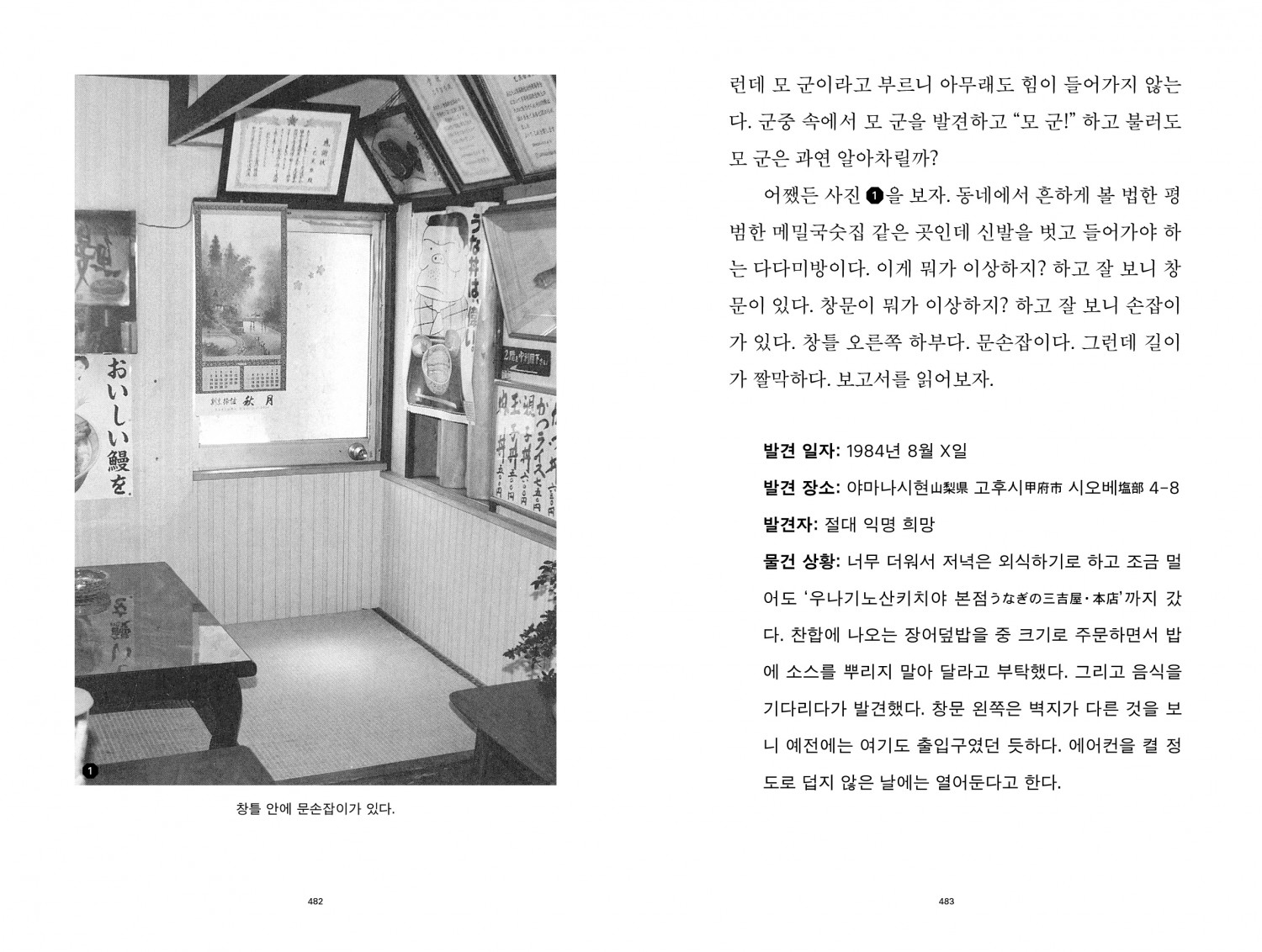

다소 짓궂은 이름이고 장난스러워 보이기도 하지만 이들 ‘토머스니언’은 진지하다. 진지하게 거리 구석구석을 두리번거리고, 여기저기 흩어진 건물의 위아래를 꼼꼼히 기웃거리면서, 도시의 틈새를 어슬렁어슬렁 걷는다. 진지하게 자기가 관측한 물건이 토머슨인지 아닌지 추론하고, 양식을 갖춘 보고서를 작성한다. 그리고 아카세가와 겐페이가 토머슨 이야기를 연재하는 잡지 《사진시대》에 제보한다. 아카세가와 겐페이는 “다른 사람의 보고를 읽기만 하지 말고, 여러분도 보고해야 한다”고 종용하거나 “보고가 여기에 게재되면 현금을 지불하겠다”고 회유하거나 심지어 토머슨을 찾지 않으면 독자를 잘라버리겠다고 협박한다. “내가 이 연재를 그만두면 독자 전원이 잘리는 셈이니까.” 물론 그 또한 토머스니언이기에 가뭄에 콩 나듯 보고서를 쓴다.

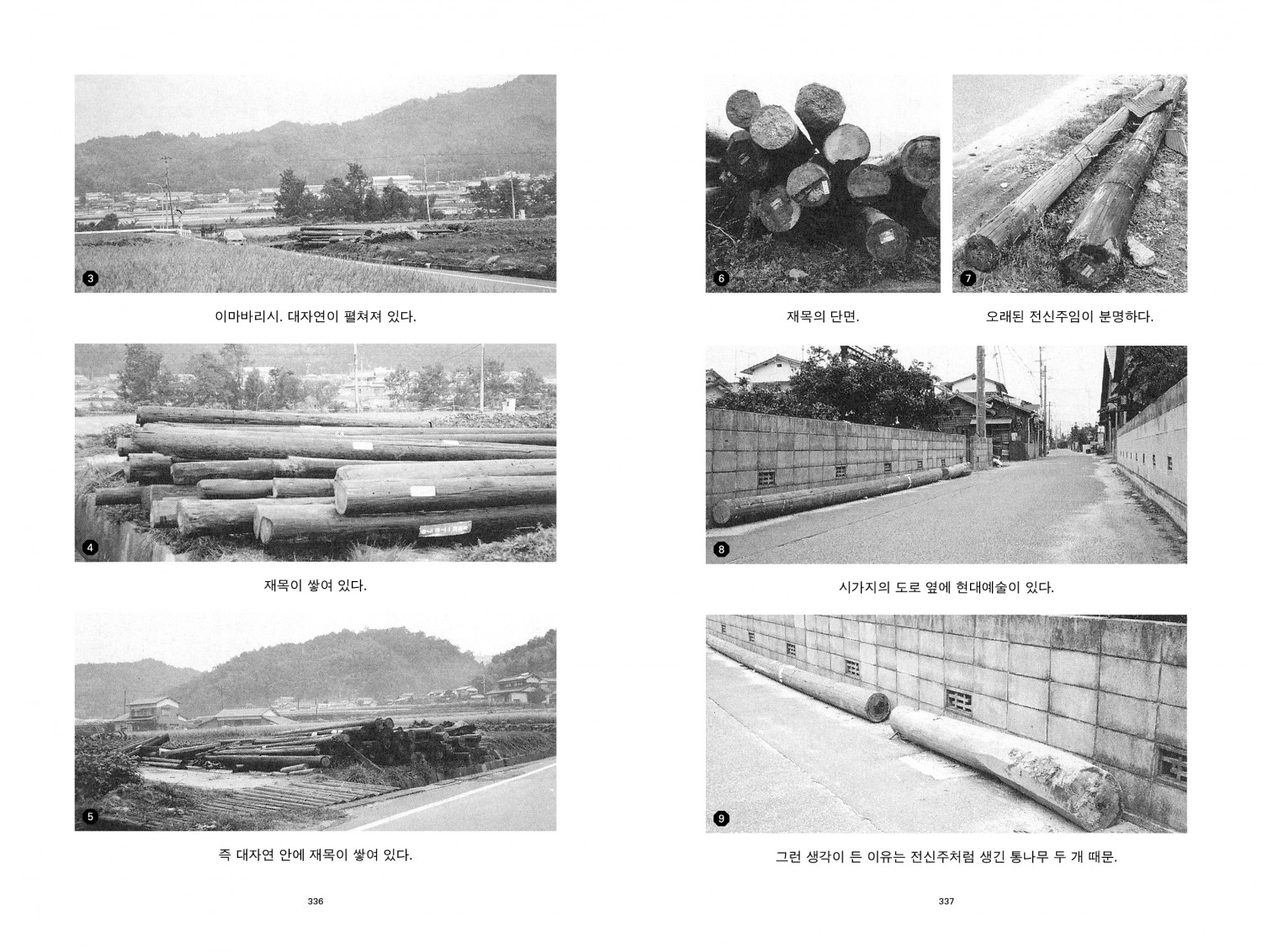

토머스니언은 웅장한 마천루, 버젓이 전시된 조형물을 찾아다니지 않는다. 그런 것을 보더라도 이들이 중요시하는 건 그 규모나 한눈에 들어오는 보편적 아름다움 같은 게 아니다. 일상 속에서 무심히 지나칠 만한 것, 그늘져 어두운 곳에 있는 것, 애써 가려 놓은 것, 그럼에도 어쩔 수 없이 위화감을 자아내 눈에 띈 것, 그런 궁상맞은 구석이 있는 것들을 굳이 주목한다. 사실 토머스니언에 특별한 자격이 필요한 건 아니다. 초예술 토머슨을 찾아다니는 사람, 그리고 그런 것을 발견하면 떨리는 가슴을 안고 찰칵찰칵 사진을 찍는 사람은 누구나 토머스니언이라고 해도 좋다.

흘러가는 대로 가다가 닿은 곳에서

토머슨은 탄생했다가 사라진다

최초로 초예술 토머슨의 개념을 전개한 아카세가와 겐페이는 이것에 무슨 가치가 있는지, 무슨 의미가 있는지 관심이 없어 보인다. 그저 그 개념의 세부를 계속 주물거리고 이리저리 눈알을 굴리며 노는 것처럼 보인다. 그러다가 “기묘한 형태로 시대나 전체를 역조명”한다. 이 책의 해설을 쓴 건축가 후지모리 데루노부의 말처럼 “그렇다 쳐도 본인은 전체를 볼 목적으로 세부부터 들어간 것이 아니라 그저 세부가 재미있으니까 어린아이처럼 주물거렸는데 그런 꼬임이 가끔은 전체에서 보면 간담을 서늘하게” 하는 것이다.

한편 초예술 토머슨은 후일 노상관찰학으로 발전한다. 노상관찰학회는 노상을 관찰하는 모임이다. 토머슨 관측도, 노상 관찰도 앞만 보며 빨리 걸으면 할 수 없는 것들이다. 주변을 천천히 둘러보며 느리게 걷고, 지루하더라도 집요하게 관찰해야 작고 세세한 것들을 살필 수 있다. 그것만 할 수 있다면 토머스니언이나 노상관찰자를 자칭할 수도 있을 것이다. 현대사회에서는 그것이야말로 가장 어려운 일일지도 모른다. 느긋하게 산책하기도 어렵거니와 무용한 건 아무도 모르는 새 버려지기가 일쑤다. 하지만 그렇기에 지금이다. 지금 거리로 나서야 한다. 이왕이면 한 손에 들기 좋게 만든 이 책을 붙잡고 느리지만 진지하게 관찰하는 것이다. 그렇게 닿은 곳에서 막 탄생했음에도 사라지기 직전의 토머슨이 조용히 숨 쉬고 있다.