The 2000s in Korean Design

An Era of Specters

“Historical events do not easily reveal their identities.” As the title Specters of Design suggests, this book records the traces that exist yet resist being clearly grasped—the fragments of history that linger in obscurity. These are the events and phenomena that concretely crossed the spectrum of design, society, power, and institutions, but whose meanings and impacts have floated like ghosts, never fully captured by the market or media narratives. In this book, author Oh Chang-sup traces the trajectories of those specters that shaped the landscape of Korean design history by following the turning points in Korean design over the past two decades.

The book is organized into three parts.

Part One, Specters of Design Culture, follows how design came to be interpreted and situated within the institutional framework of “culture.” At a certain point, design began to be labeled not just as art, technology, or industry, but as “culture”—a “new spirit lacking a defined body,” embodying its ghostliness. Chapter 1 presents the emergence of discourse on design culture through a fictional dialogue with an imagined interlocutor, revealing this as an attempt to break away from the prevailing industrial understanding of design.

Chapter 2 examines how, in the wake of the IMF crisis and under the banner of promoting cultural industries, design emerged as a kind of national remedy. It became a policy focus for the Ministry of Culture and Tourism and materialized as an institutional device—the “design museum.” This marked a shift from visual artifact to “cultural practice.”

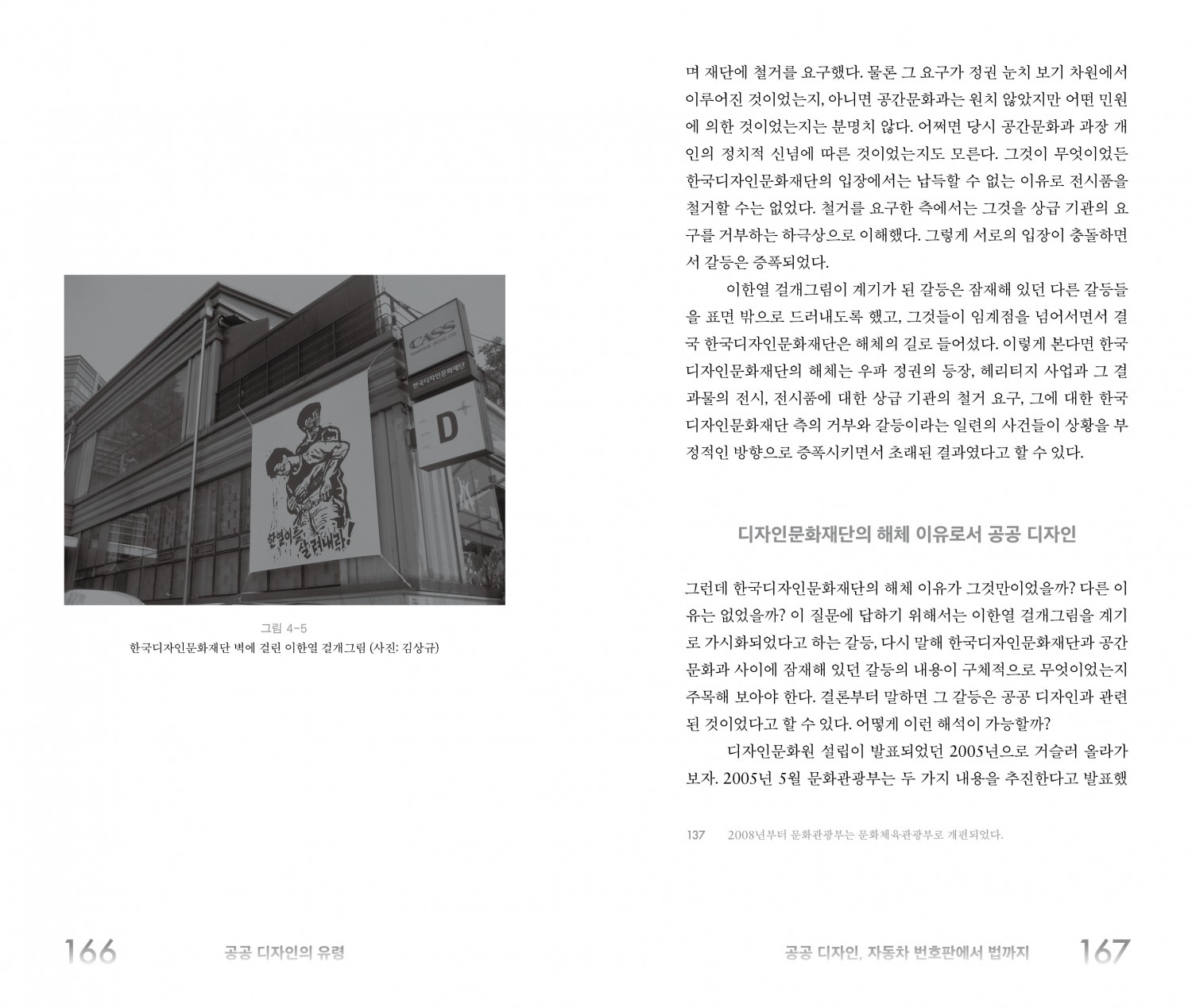

Occupying four of the book’s eight chapters, Part Two, Specters of Public Design, engages more directly with institutions, power, and social impact. The specter of public design existed as “a mask of existing design dreaming of life extension on the new terrain of the public sphere.” Within these complex entanglements, “public design” was granted a public role, transforming how design intervened in the city and in the spaces of everyday life.

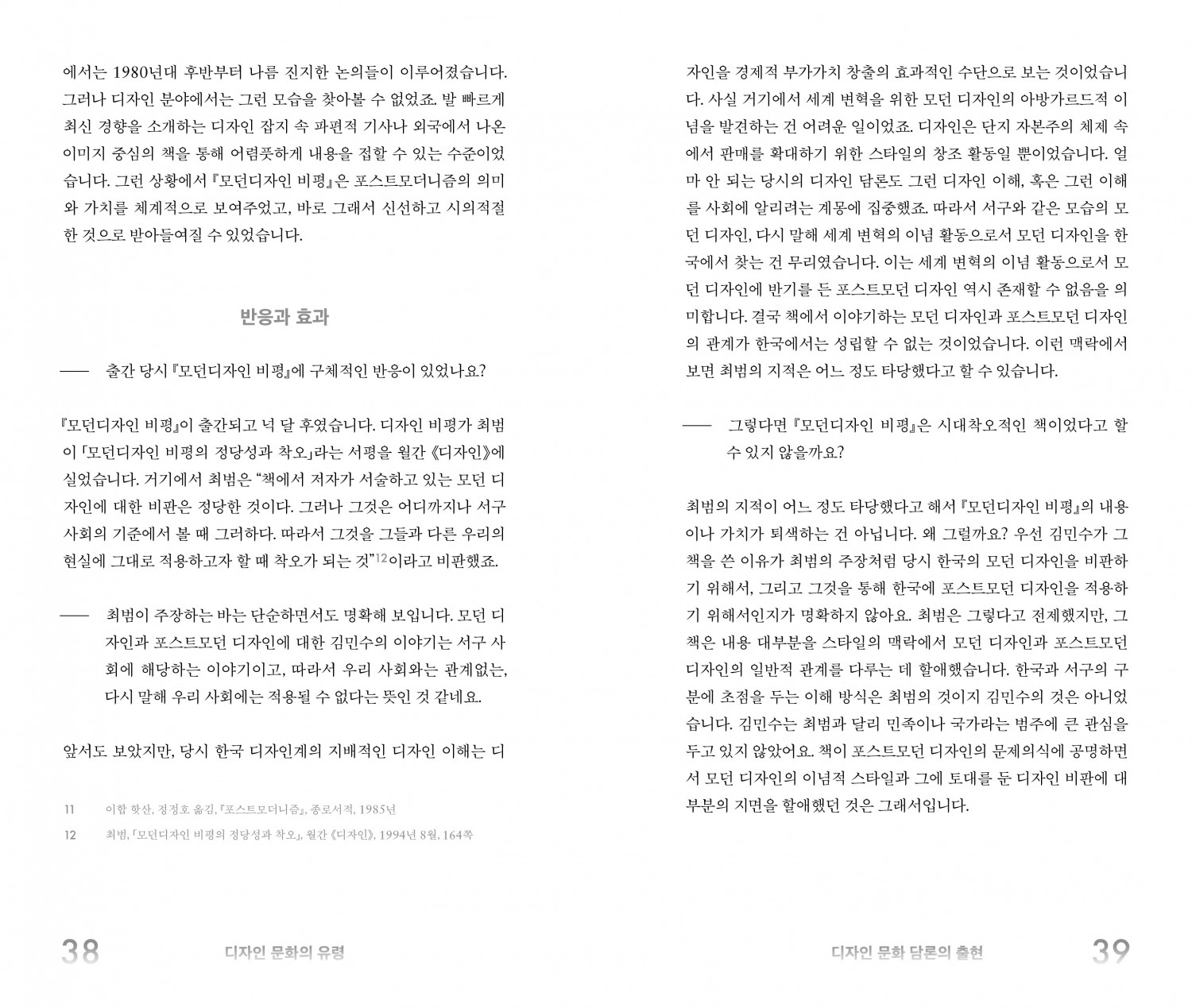

Chapter 3 looks at the 2001 exhibition de-sign korea: Imagining the Publicness of Design as a key moment in the coalescence of the public design concept.

Chapter 4 explores the controversy over license plate design—a case memorable to anyone who lived through the era—and how it drew public attention and elevated public design to the level of national policy discourse.

Chapter 5 discusses the 2006 Korea Public Design Awards, the country’s first public design competition, showing how the concept of public design was institutionalized and how it influenced subsequent policy directions.

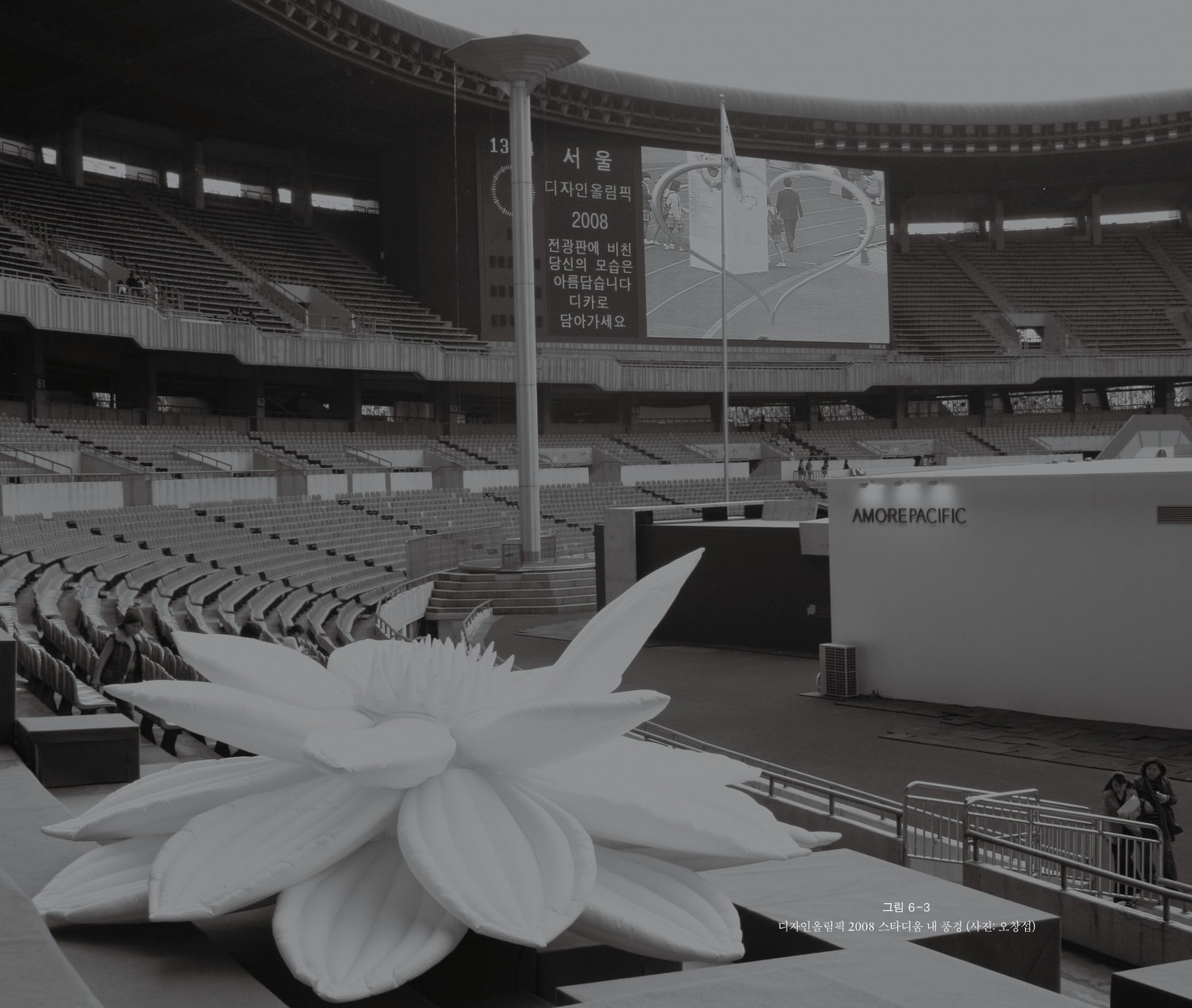

Chapter 6 critically reflects on Design Seoul, questioning whether the emphasis on “urban competitiveness” led design to regress back into product logic. Anyone puzzled by today’s urban aesthetics may find clarity in this chapter.

Part Three, Specters of Auteur Design, is structured around a pair of chapters. Phenomena labeled “auteur design” in Korean design discourse have often been reduced to stories of a particular generation. But drawing on Bruno Latour’s Actor-Network Theory, Oh reframes these as movements that deviate from traditional models of design and designer existence.

Chapter 7 dismantles the mythology around the “small design studio,” critically examining efforts to fix such phenomena within generational or heroic narratives, and attempts to restore the excluded gestures to historical memory.

Chapter 8 begins with the question, “Is it valid to limit the agents behind a phenomenon to humans alone?” It explores the structures that fostered auteur design, offering an alternative interpretation of the mythology deconstructed in Chapter 7.

The Specters Still Haunting Us

And What It Means to Respond

Specters of Design is neither a chronological recounting of past events nor a simple memoir. It is a critical practice that carefully reconstructs the traces that determined the direction of design—an attempt to read what is invisible and to ask under what conditions our present, which we take for granted, was formed. History is not made only from the major events that dominate the surface. To understand the design of today—and to move toward whatever future awaits—we must first confront the past that still lingers behind us.

Author Oh Chang-sup explains that he wrote this book “in order to forget, to move forward, and through that, to confirm that I am still alive.” “Because without forgetting, one cannot move. To not move is to be stagnant; and to be stagnant is the mark of death.” A specter is “a living dead”—dead, yet not gone—circling the same places, influencing the present. To finally let them go, to forget them, Oh takes on the role of a medium, “translating the moans of traces into a language people can understand and singing them as songs.” Through the medium’s song, we may come to see design today in a new light—and perhaps, find a path forward into the future.