Koo Bohnchang

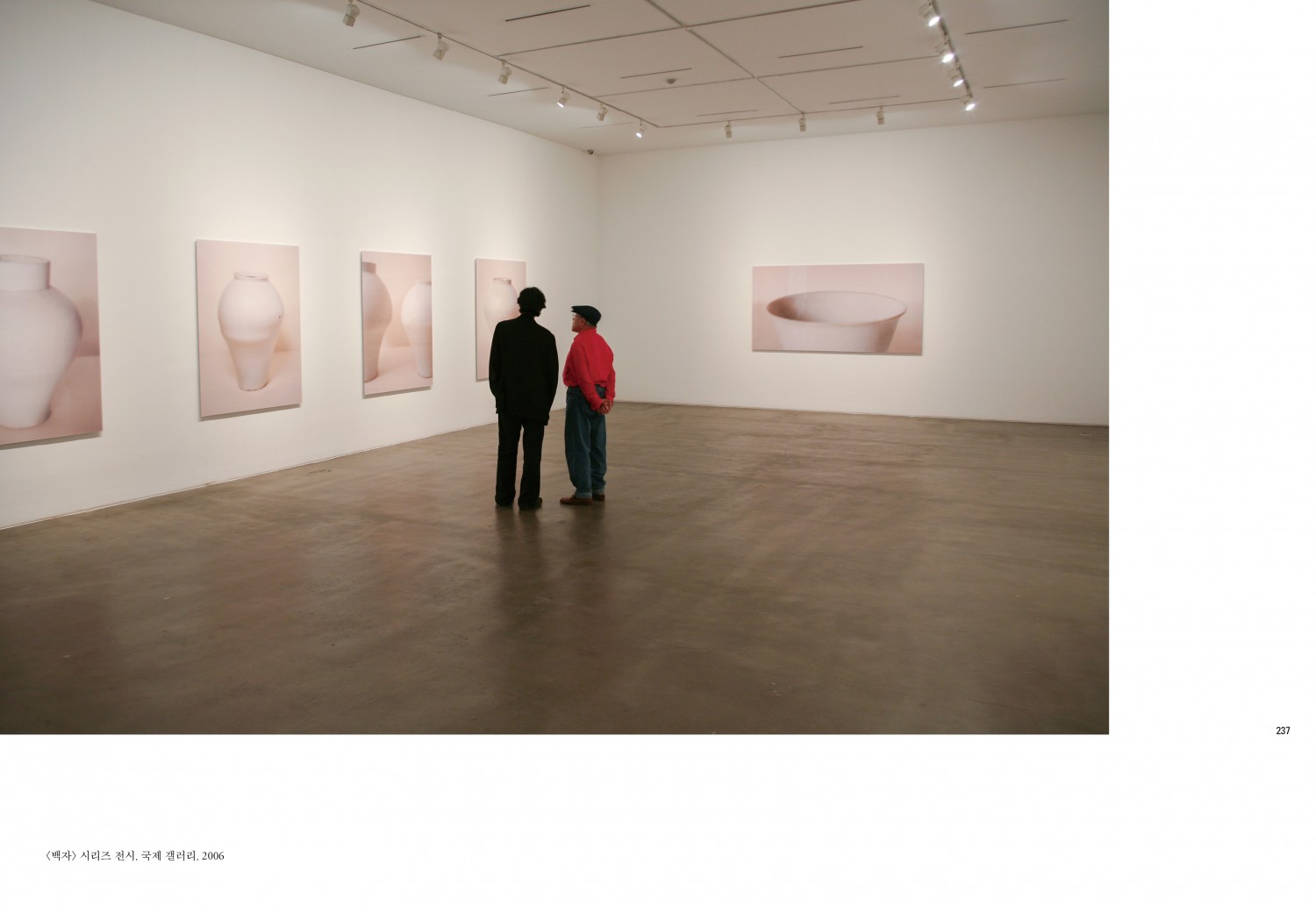

Koo Bohnchang is one of Korea’s most renowned photographers, celebrated for his exploration of experimental qualities of photography. After earning his degree in Business Administration from Yonsei University, he studied photography design at the HFBK University of Fine Arts in Hamburg, Germany, where he received his diploma (Diploma Fotodesign). Since the beginning of his career in 1987 with Alexio, he has photographed brand catalogs for Esquire and Non-no and produced fashion spreads for prominent designers like Lee Young-hee (Lee Young-hee Hanbok), Jin Tae-ok (Françoise), and Lee Shin-woo (Original Lee By Icinoo). Koo has held over 40 solo exhibitions worldwide, including at Plateau, formerly called Rodin Gallery (2001), the Peabody Essex Museum (2002), Kukje Gallery (2006), and the Philadelphia Museum of Art (2010). His work, often reflecting the aesthetics of Korean beauty, includes acclaimed series such as Masks (2002) and Korean White Porcelain (2004). His photographs are part of the permanent collections of prestigious institutions, including the San Francisco Museum of Modern Art, the Museum of Fine Arts, Houston, the Kahitsukan Museum of Contemporary Art in Kyoto, the National Museum of Modern and Contemporary Art in Gwacheon, and the Leeum, Samsung Museum of Art in Seoul. Koo has published several notable photobooks, including Breath, Masks, and Korean White Porcelain, as well as Everyday Treasures and White Porcelain (白磁) published by Rutles (ラトルズ) in Japan. He has taught at Kaywon University of Art and Design, Chung-Ang University, and Seoul Institute of the Arts, and is currently a professor in the School of Photography and Motion Picture at Kyungil University.