A spectacular art–fashion manifesto — transforming

the uniform into a bold statement of rupture, resistance, and identity

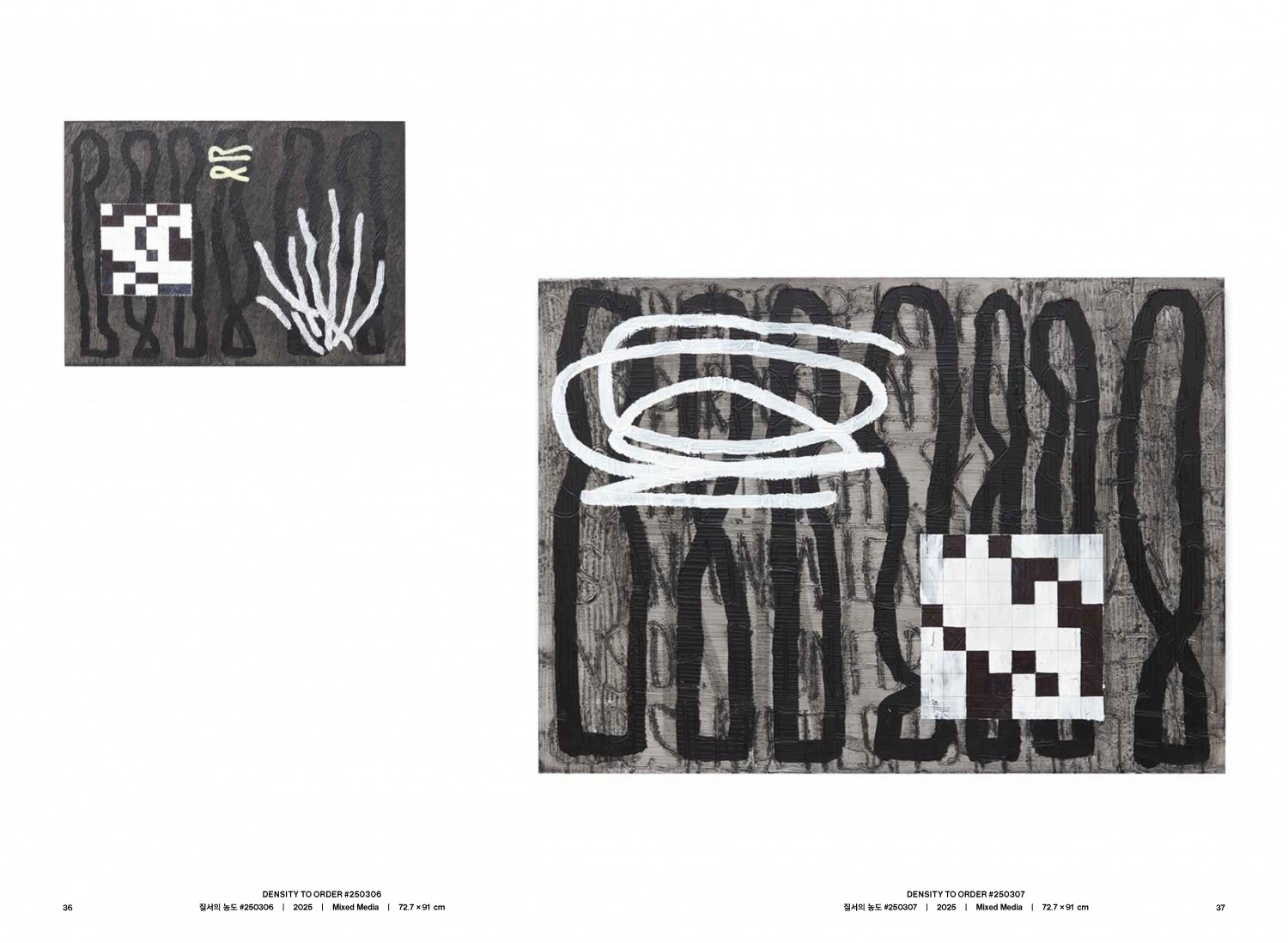

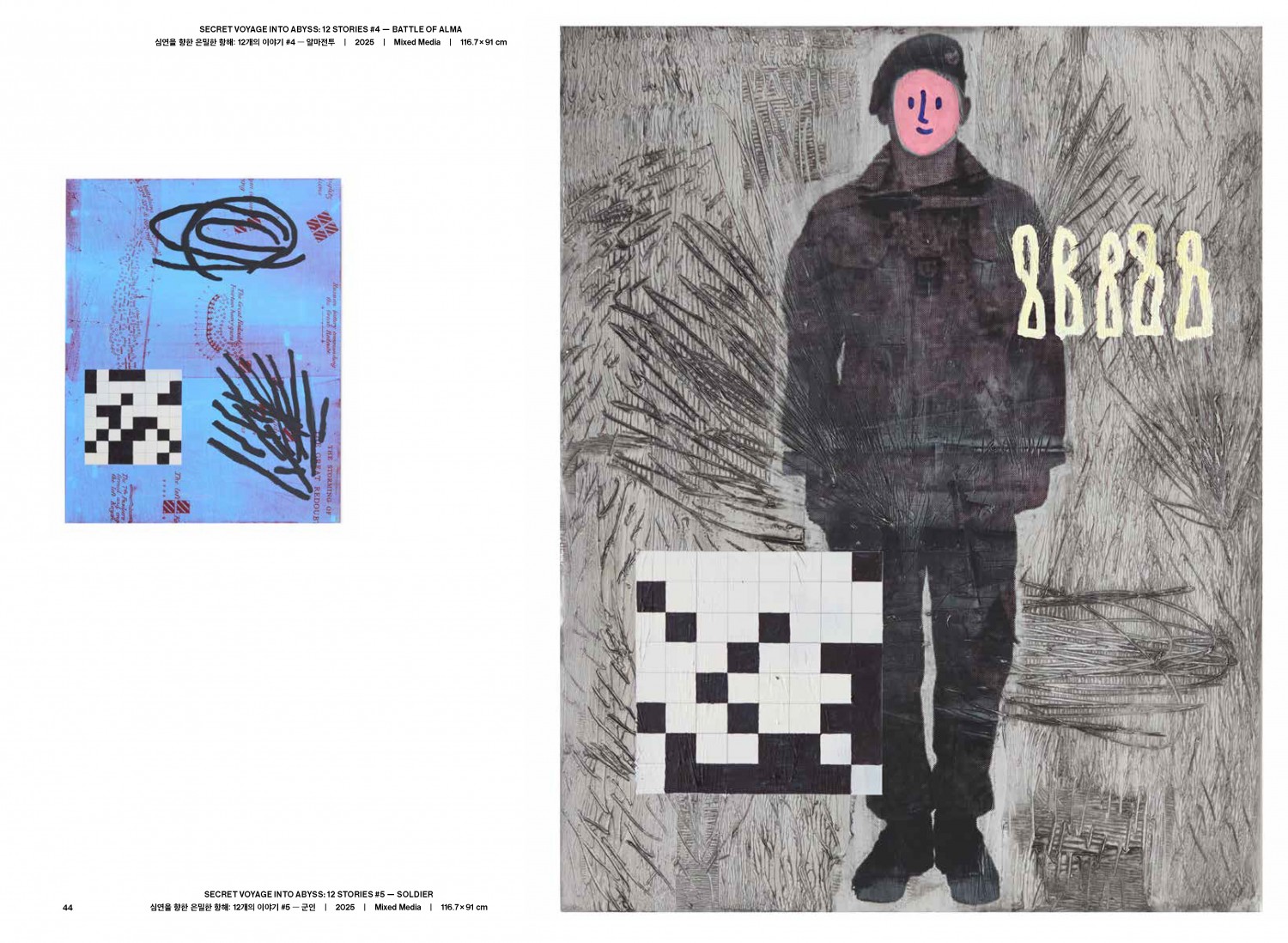

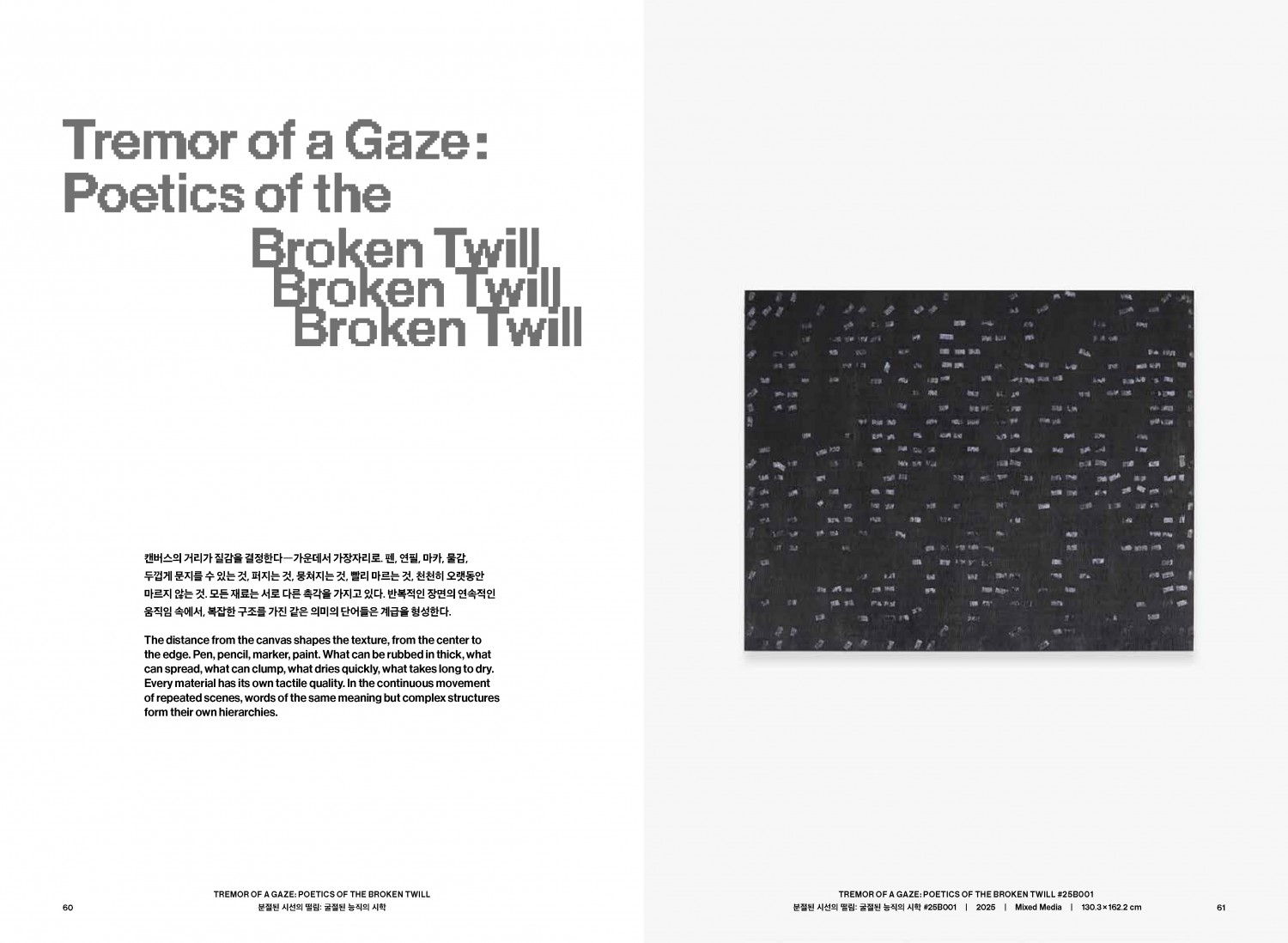

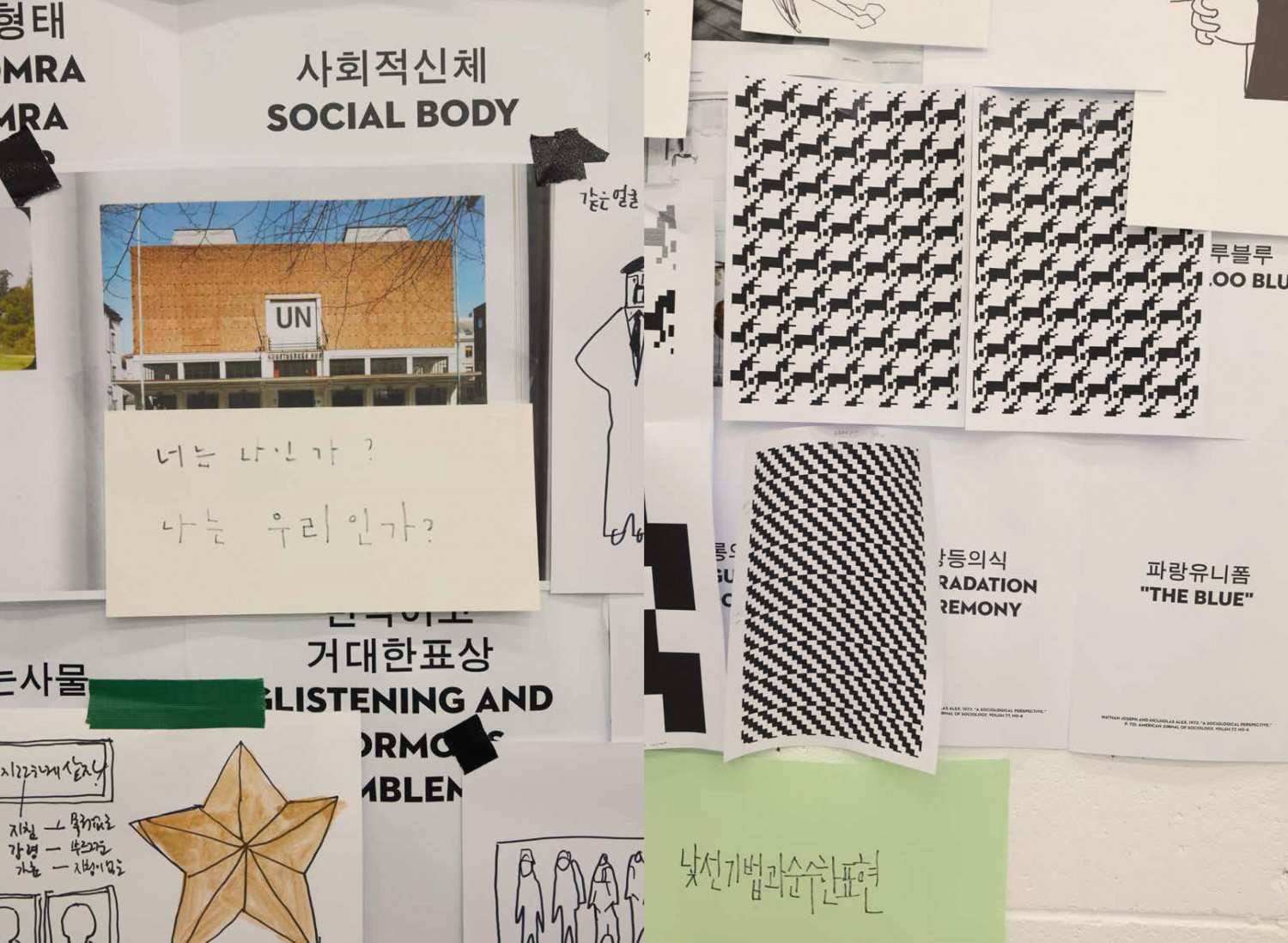

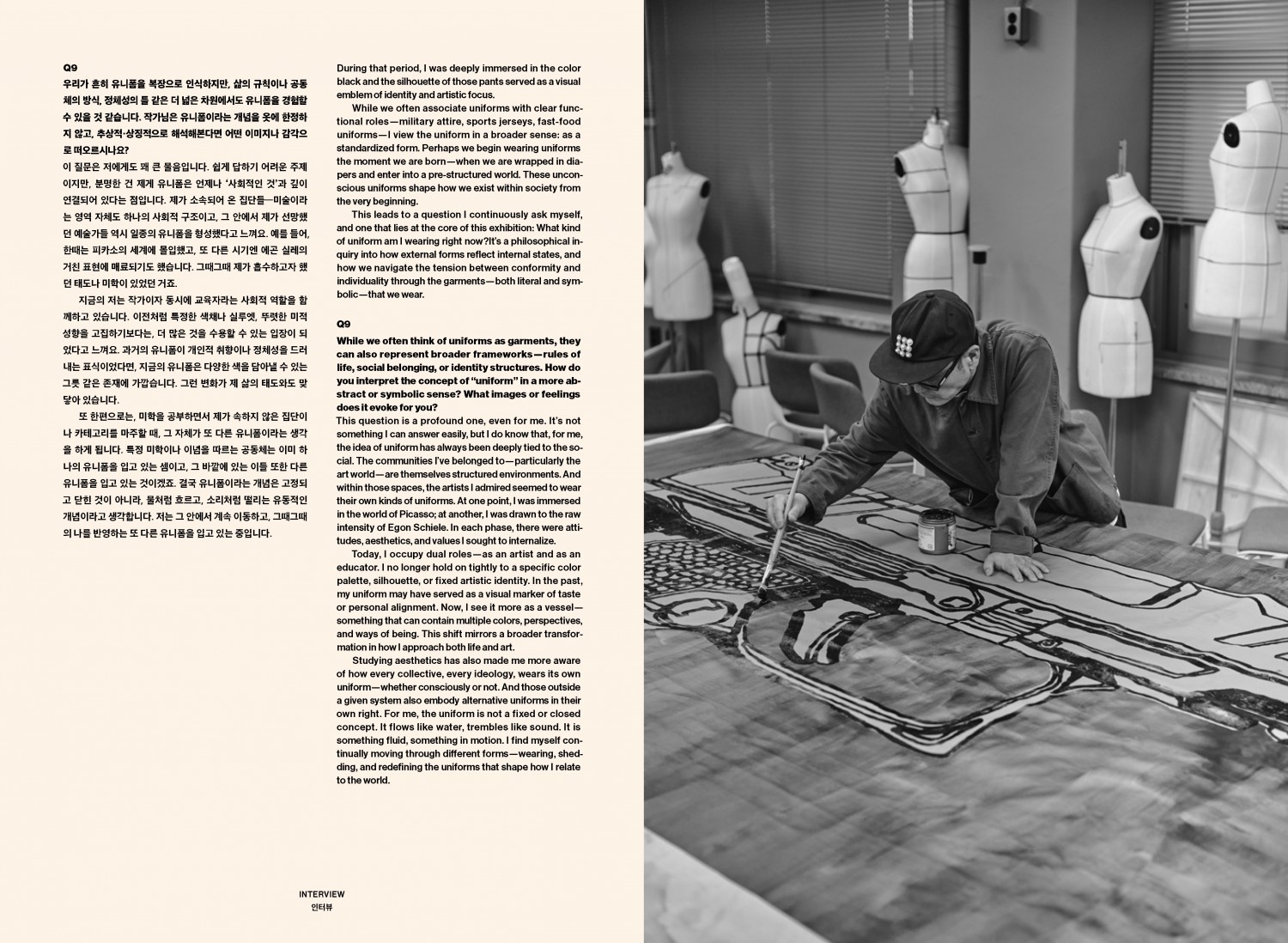

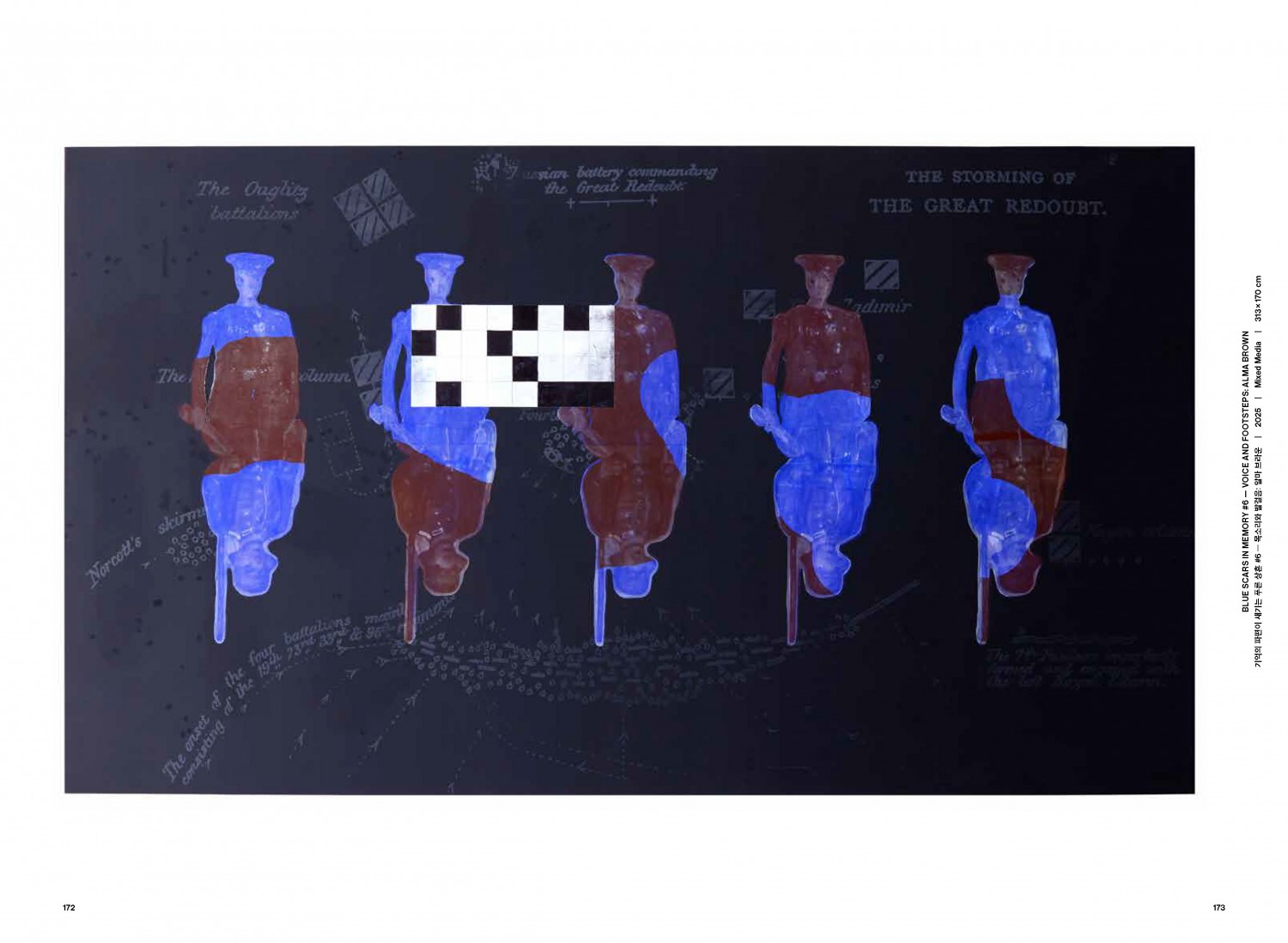

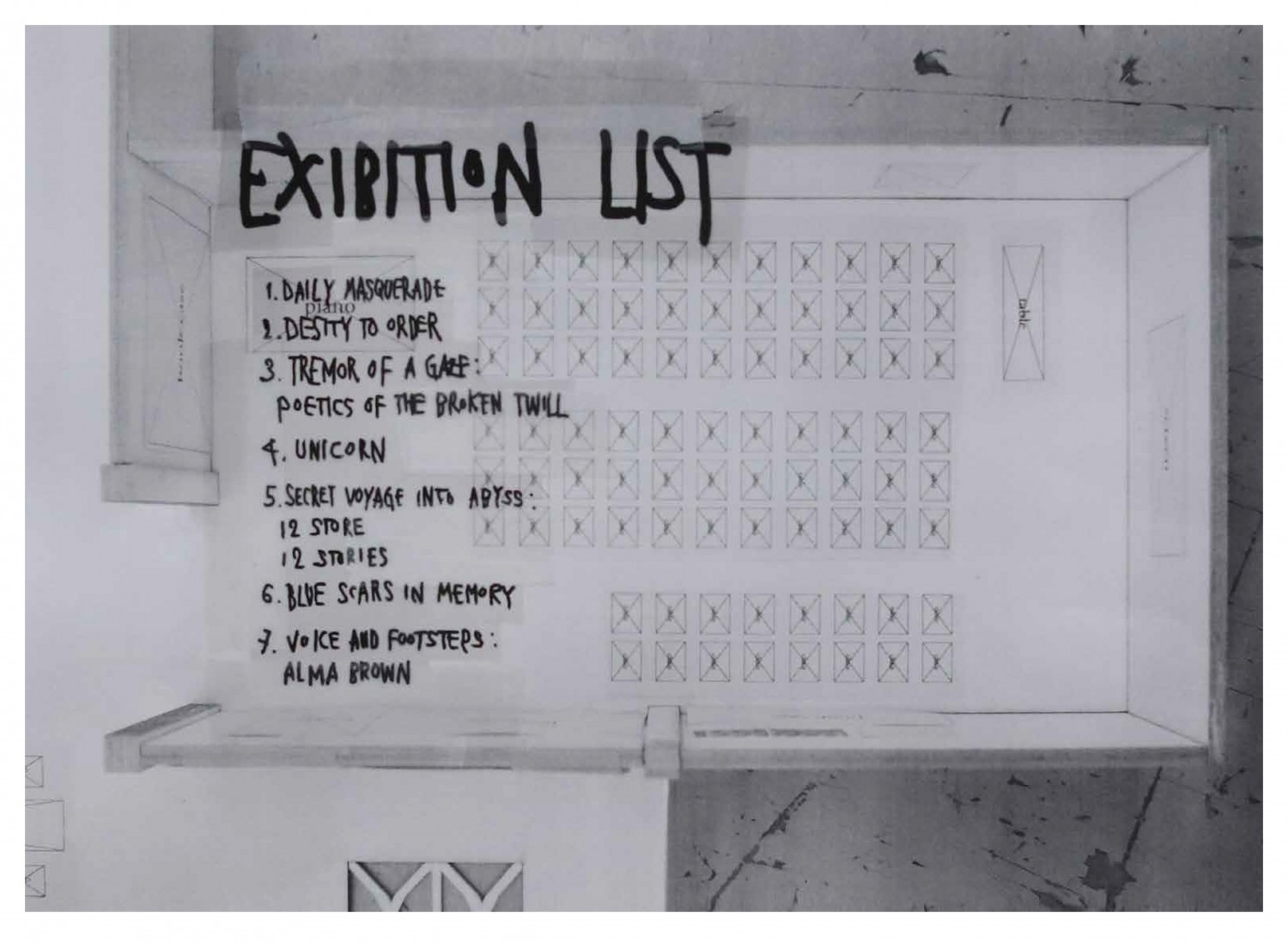

Uni Form: Broken Twill expands upon Choi Chul-yong’s solo exhibition at the Total Museum of Contemporary Art (2025). Through monumental paintings, woven pattern series, and experimental book design, the project dismantles the rigid form of the “uniform” and reveals the fractures where individuality and dissent emerge.

The book goes beyond documentation: essays by aesthetic theorist Ha Sun-gyu reinterpret the weaving technique “broken twill” as a metaphor for instability in modern subjectivity, while the design of the book itself — with silk-screened fabric labels stitched into the cover — makes it an art object.