“여행하며 마주한 이야기를 그때그때 떠오른 이에게 편지로 써뒀습니다.

매일 아는 것은 늘어나는데, 우리는 그중 무엇을 기억하게 될까요.”

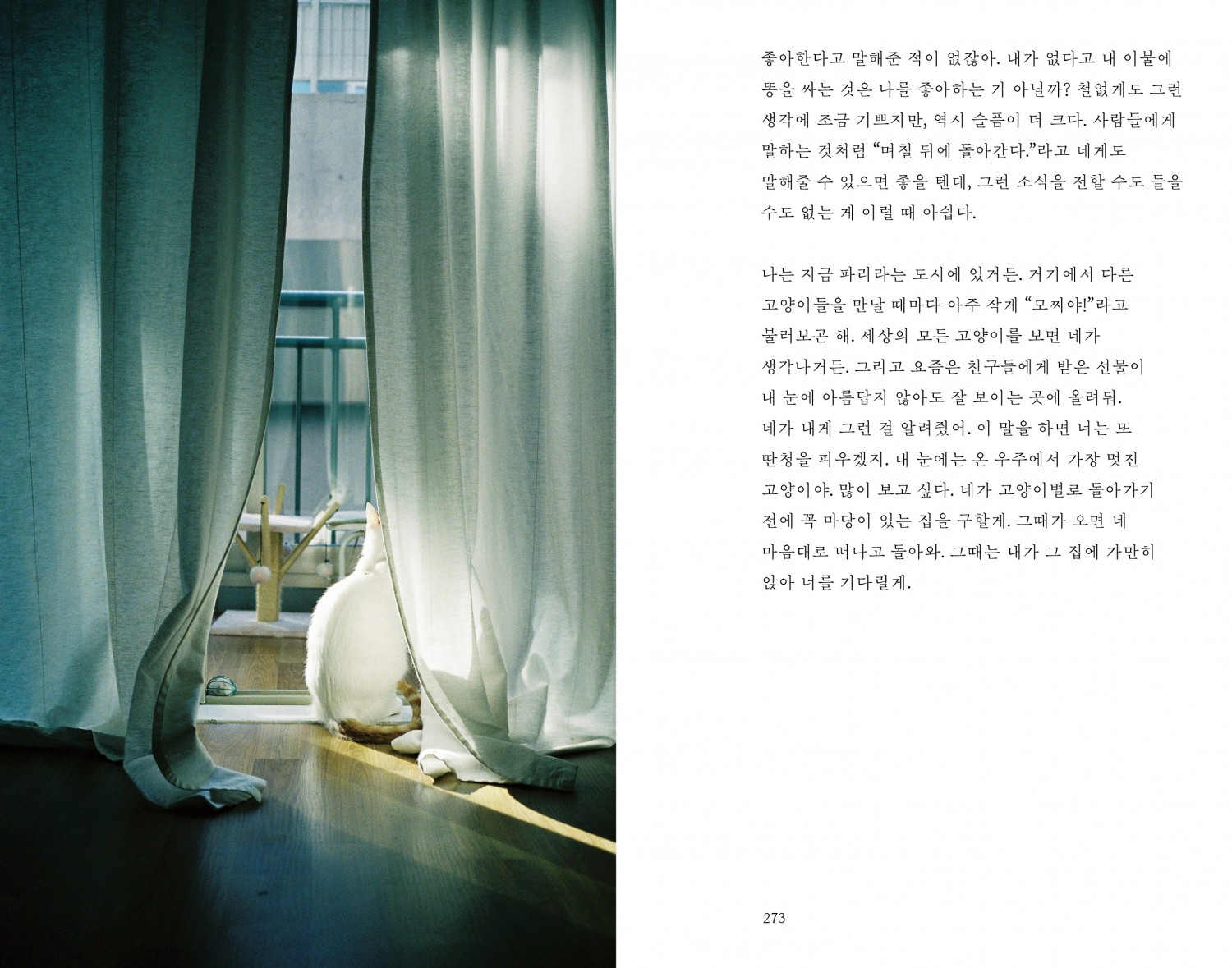

박선아는 작고 느리고 비밀스러운 것을 아끼는 사람이다. 고양이 모찌와 ‘작은 집에서, 넓은 사람과, 깊은 마음으로’ 사는 것이 오랜 꿈이다. 여러 브랜드와 함께 일하며 글을 쓰고 사진을 찍고 아름다운 것들을 모은다. 《어라운드》 매거진에서 에디터로 일했으며, 당시 매거진에 연재한 글을 모아 출간한 수필집 『20킬로그램의 삶』은 20–30대 독자의 많은 사랑을 받았다. 이번 책 『어떤 이름에게』에 담긴 모든 편지는 여행지에서 썼지만 여행 자체에 초점을 맞추지는 않는다. 그저 그리운 사람들과 함께했던 따뜻한 순간들로 이동해 그것들을 어루만진다. 그 안에서 현재와 미래를 그려보기도 한다.

나지막하고 비밀스러운 것들

『어떤 이름에게』에는 천천히 보고 싶은 순간들로 가득 차 있다. 기어가는 달팽이, 천장에 비친 불빛, 용기를 냈던 날들, 세탁소 앞 강아지의 눈웃음, 잃어버린 고양이를 찾는 사람의 뒷모습, 두유와 생크림을 넣어 끓인 카레, 손전등 없는 달빛산행…… 박선아는 주위의 풍경, 색깔, 향기, 감촉을 소중하게 붙든다. 이것들은 사라지지 않고 그의 안에서 머문다.

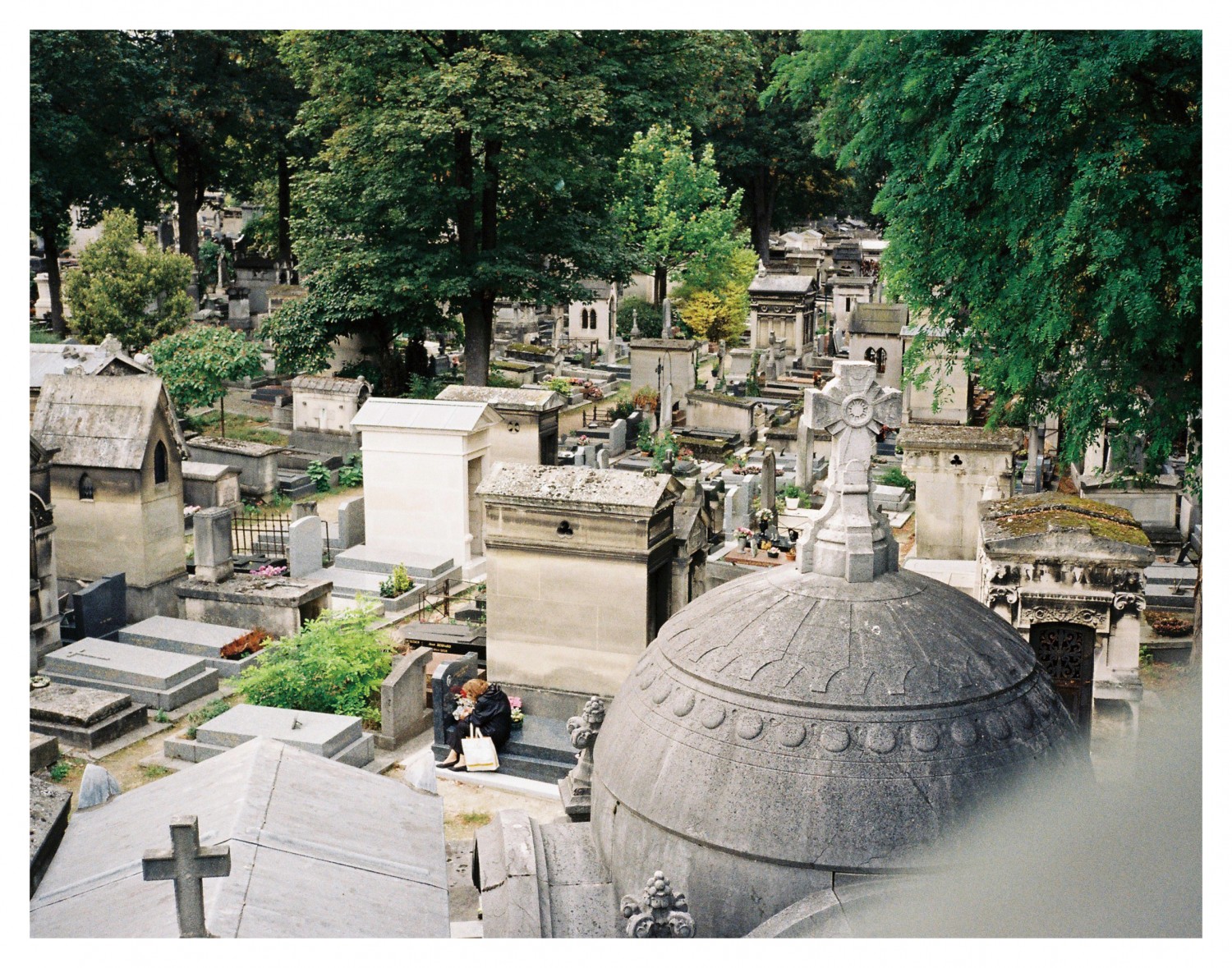

그는 장소를 가리지 않고 틈틈이 편지를 쓰고 사진을 찍는다. 베를린행 비행기를 기다리며, 잠시 머무는 방에서, 크고 밝은 달을 보면서, 책을 읽다가, 그리고 이름 모를 나무 아래에서도. 커피를 주문한 뒤 잔돈을 제대로 받지 못했지만 점원이 민망해할까 봐 눈을 마주치지 못하고 기다리면서도 편지를 쓴다. 바르셀로나의 한 해변에 앉아 어떤 남성이 아이에게 바다를 보여주는 것을 바라보며, 훗날 기억하지 못하더라도 있어야만 하는 것들을 생각한다.

사진과 글이라는 두 가지 언어

“무엇인가에 기뻐할 수 있다는 것―축제에, 눈에, 꽃 한 송이에……. 그 무엇에든지. 그렇지 않으면 잿빛 일상생활 속에서 우리는 몹시도 가난하고 꿈이 메말라버릴 것이다. 많은 사람들은 아주 쉽사리 자기의 동심을 잃어버리고 알지 못하는 사이, 한 사람의 스크루지가 되어 버린다.”(『이 모든 괴로움을 또다시』 중에서, 전혜린 지음) 책에 인용한 전혜린의 글처럼, 박선아는 글과 사진을 통해 우리가 스크루지가 되지 않도록 부지런히 노력하는지도 모른다.

책에 들어간 모든 사진은 필름 카메라로 찍었다. 사진과 글은 어느 하나가 다른 하나의 부속이 되지 않고 어우러진다. 영국의 미술 비평가이자 소설가 존 버거는 “언어는 언제나 경험보다 적다”라고 했다. 그렇기에 글과 그림을 함께 두어, 전달하지 못하는 방식을 줄여 보완했다. 박선아도 『어떤 이름에게』에서 사진이 글의 보충 설명이, 글이 사진의 캡션이 되지 않도록 했다. 두 언어를 어떻게 결합하여 독자에게 오롯이 전달할 수 있을지 고민한 것이다. 독자는 글과 사진으로 이루어진 언어를 읽으며 저자의 경험을 들여다본다.

여행에서 잡아둔 순간이 다시 먼 곳으로

여행지에서는 문득 소중한 이름들, 놓치고 있었던 무언가가 떠오르곤 한다. 아름다운 것을 보면 함께 보고 싶은 사람이나, 이전에 경험했던 비슷한 장면이 생각나기도 한다. 안녕이 궁금한 이들에게 바로 전화를 걸거나 메시지를 보낼 수도 있다. 하지만 잠시 멈춰서 편지를 쓰고, 아껴서 천천히 부쳐보면 어떨까. 여행지가 아니더라도 한 손에 책을 든 채 버스에서, 지하철에서, 방 안에서 가볍게 읽고 쓸 수도 있다. 이 책을 통해 각자 자신의 소중한 이름들을 그려볼 수 있을 것이다. 십년지기 친구에게, 좋아하던 동생에게, 그리운 선생님에게, 할머니에게, 반려동물과 식물에게 이야기를 건네고 그들의 안녕을 바라볼 것이다.