정체성을 디자인한 국가

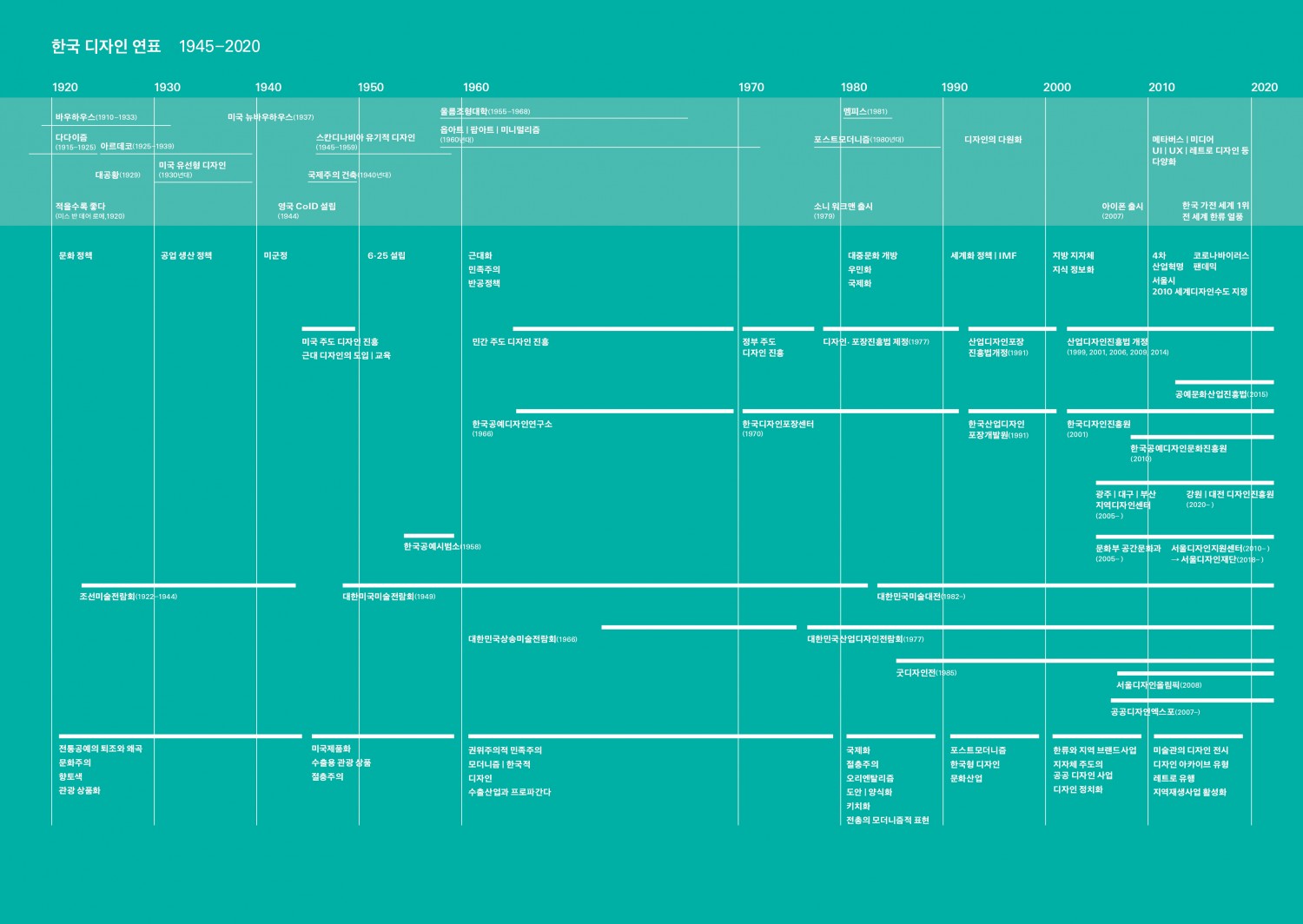

『한국 현대 디자인사』는 디자인을 사회 구조와 권력의 흐름 속에서 읽어낸다. 저자는 제도와 정책, 교육과 시각 문화가 얽힌 장치로서 디자인을 바라보며, 국가가 주도한 ‘한국적 정체성’의 형성 과정을 추적한다. 근대화의 명목 아래 진행된 여러 캠페인과 문화 정책은 전통을 재구성하고 통제하는 도구로 작동했다. 농촌 개발과 생활개선, 관광 홍보와 국제 행사까지, 디자인은 시대의 이념을 시각화하며 국민의 일상에 스며든 국가의 언어가 되었다.

근대화의 미명 아래 만들어진 ‘전통’

‘한국적’이라는 이름의 이데올로기

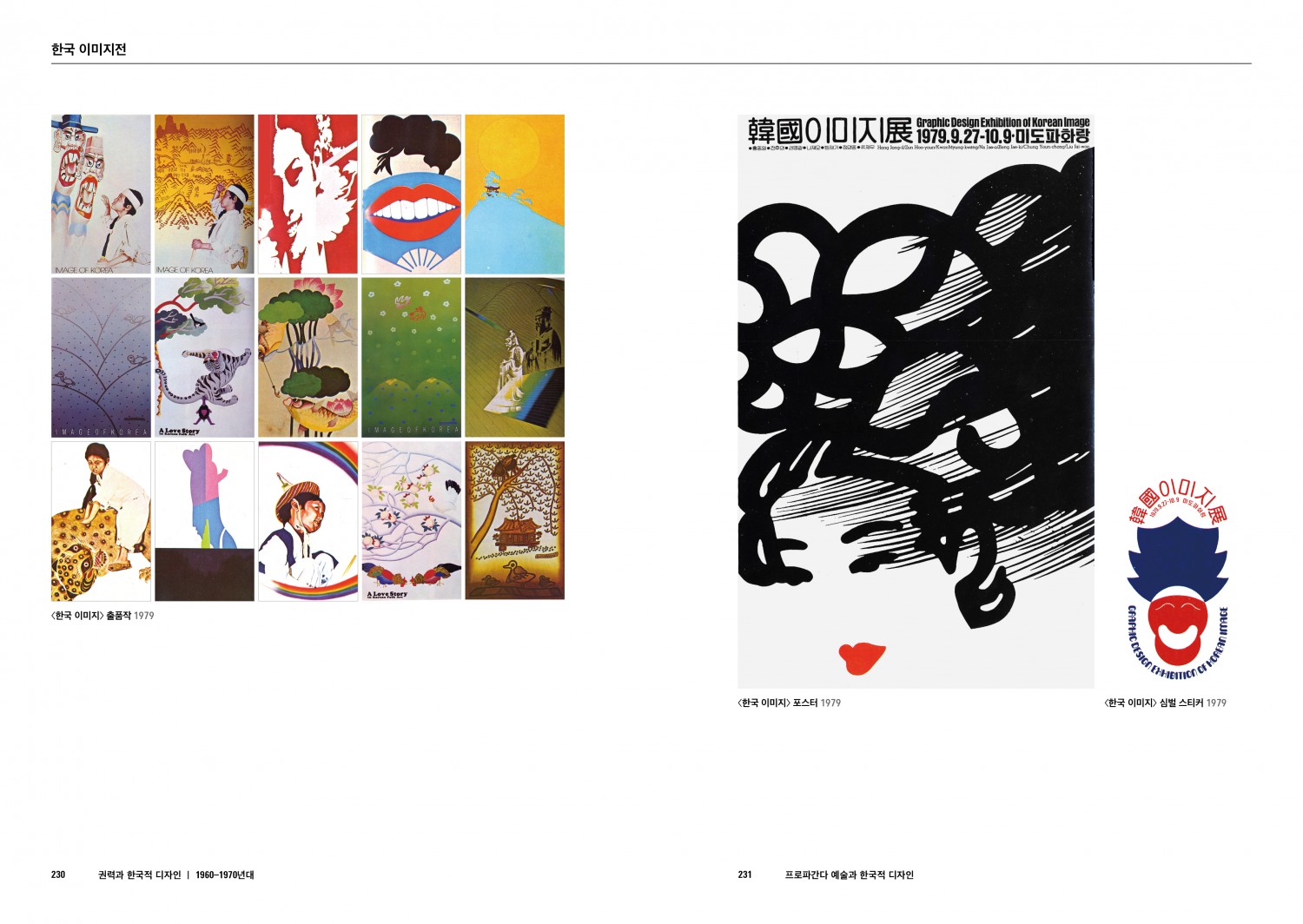

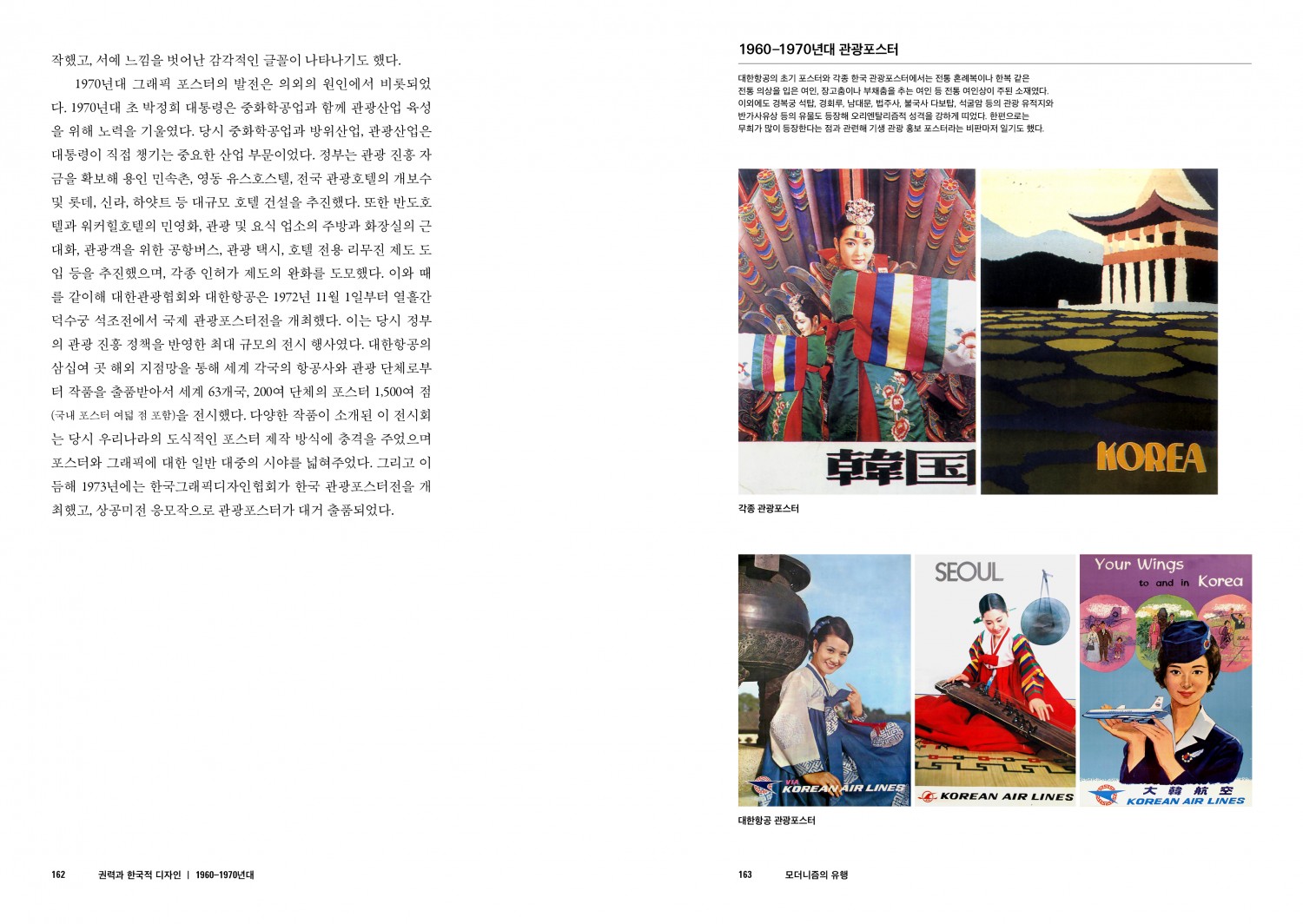

예컨대 1970년대 박정희 정권이 주도한 ‘한국적 정체성’은 국민의 삶에 깊숙이 스며들었다. 정부가 독점적으로 전매하던 담배 이름만 봐도 정권의 방향이 여실히 드러난다. ‘승리’ ‘무궁화’ ‘진달래’ 같은 서정적 이름이 ‘재건’ ‘새나라’ ‘충성’ ‘거북선’ 등으로 바뀌면서, 전통의 상징들은 국가 이념을 시각화하는 정치적 도구가 되었다. 주택 개량 운동과 미신 타파 운동, 그리고 각종 선전 포스터와 관광 캠페인 속에서 ‘한국다움’은 근대화의 미명 아래 새로 고안된 규범이었다. 즉 이 시기의 디자인은 산업 발전과 국민 계몽을 위한 시각 전략이자 일상에 스며든 권력의 언어였다.

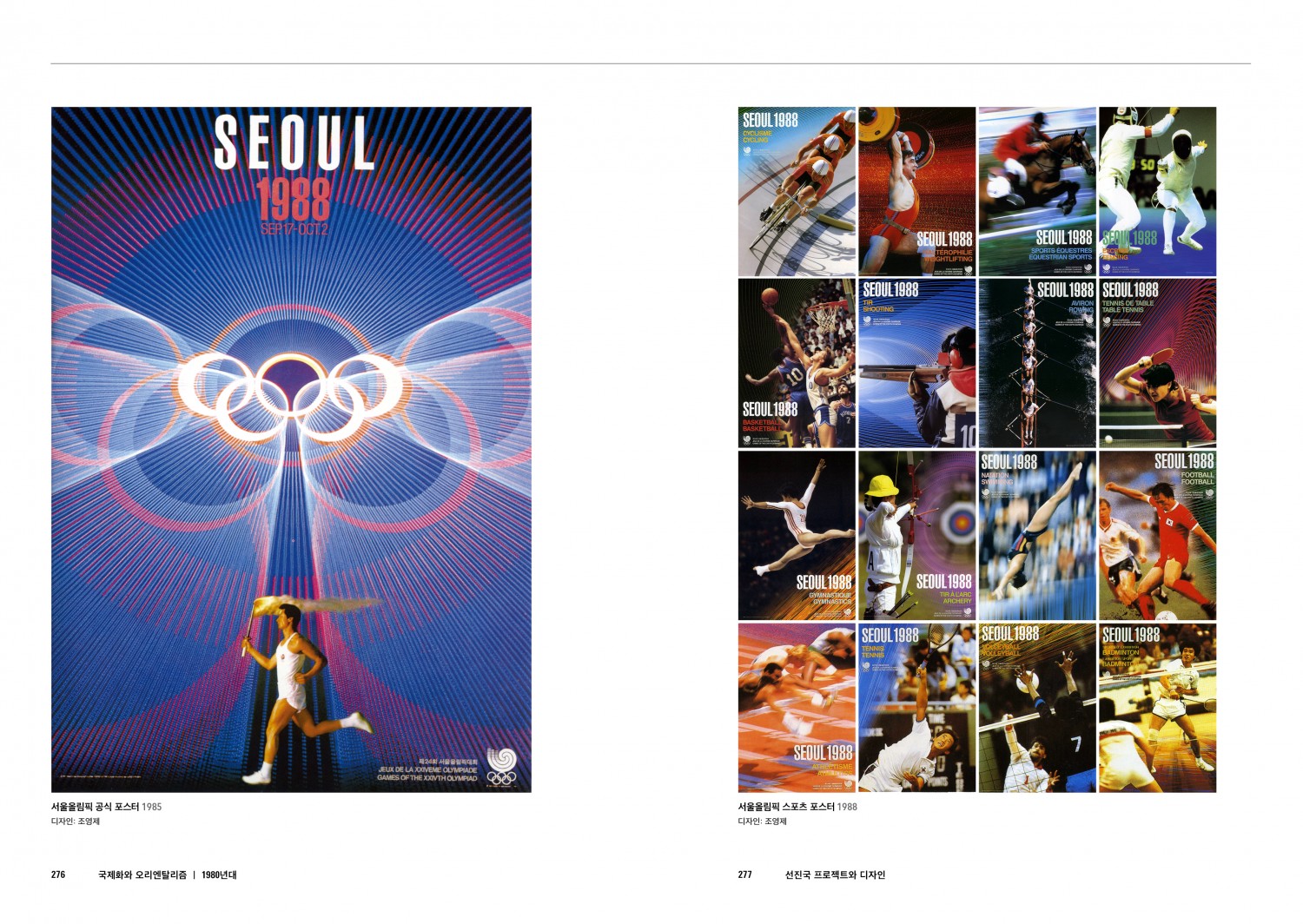

1980년대에 들어 민족주의 담론은 “세계 속의 한국”을 내세운 문화 정책으로 바뀌었다. 서울올림픽과 서울아시안게임을 준비하며 정부는 세계 시장에 내놓을 ‘한국적 이미지’를 새롭게 만들어야 했고, 짧은 기간에 급조된 이 ‘한국성’은 삼태극, 오방색, 십장생, 하회탈, 한글, 단청 등 오리엔탈리즘적 요소를 대거 동원해 구성되었다. 과거에는 국가 캠페인에 따라 미신이나 봉건 잔재로 치부됐던 전통 소재들이 다시 관광 상품 이미지로 편집되었고, 이전 정권이 가장 중요시한 역사적 인물 이순신 장군을 대신해 세종대왕이 새로운 민족 상징으로 떠올랐다.

『한국 현대 디자인사』는 이러한 변화를 통해 ‘한국적 정체성’이 자생적 문화의 결과가 아니라, 시대마다 달리 작동한 정치적 기획의 산물이었음을 보여준다. 1970년대 민족주의가 내부 결속을 위한 시각 전략이었다면, 1980년대 한국성은 세계 시장을 향한 시각적 브랜딩이었다. 두 시기의 디자인 모두 ‘한국다움’을 말하지만, 그 언어는 철저히 권력의 필요에 따라 만들어지고 재가공된 것이다.

‘수출국 대한민국’을 설계한 디자인 전략

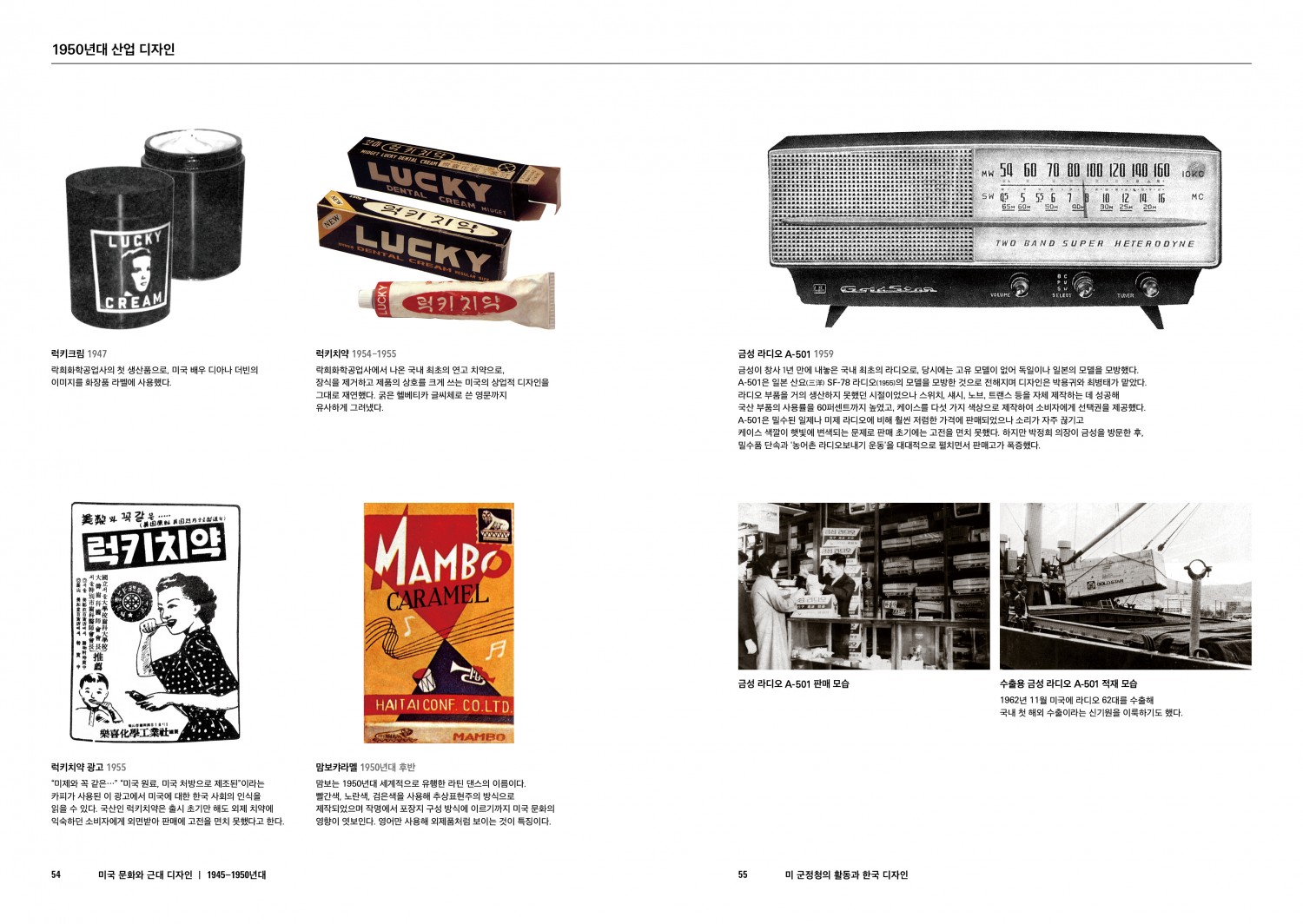

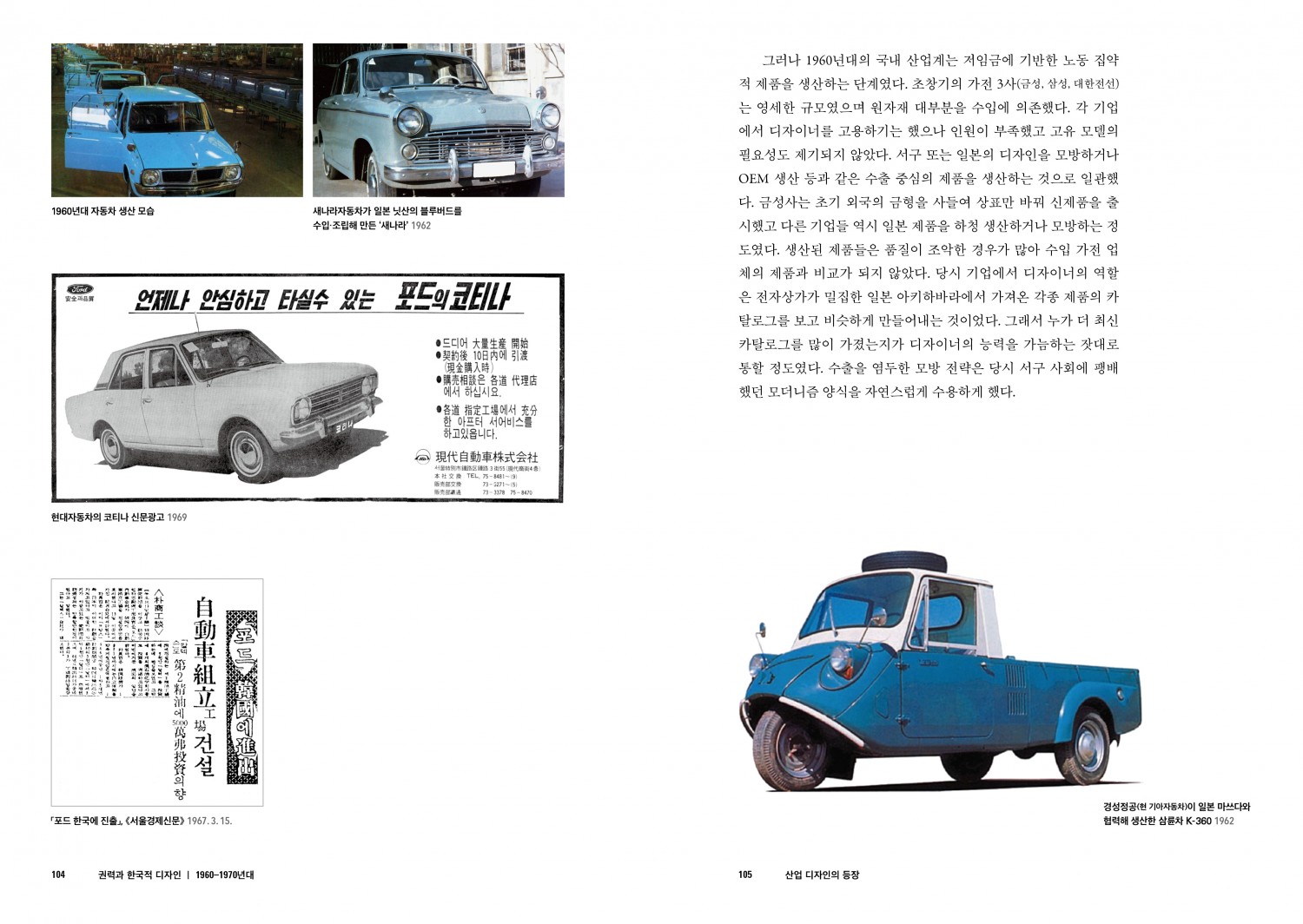

1970년대 박정희 정권의 ‘수출제일주의’ 아래에서 디자인은 ‘수출국 대한민국’을 상징하는 가장 강력한 언어였다. 공예품의 ‘미술 수출’과 수출 박람회의 포장‧디자인은 단순한 상품을 넘어서, 한국을 알리는 시각적 홍보물이기도 했다. 자동차 포니(Pony)의 수출은 근대화의 상징이 되었고, 1990년대 휴대폰과 가전제품은 기술력과 감성을 결합한 디자인으로 한국의 세계화를 이끌었다. 이 책은 이러한 과정을 산업 성공 서사로 포장하지 않는다. 국가적 전략 속에서 디자인이 어떻게 동원되었는지를 조명하며, 수출 진흥기의 디자인이 국가 이미지를 구축한 첫 문화적 장치였음을 보여준다.

초국가적 시선이 여는 새로운 역사

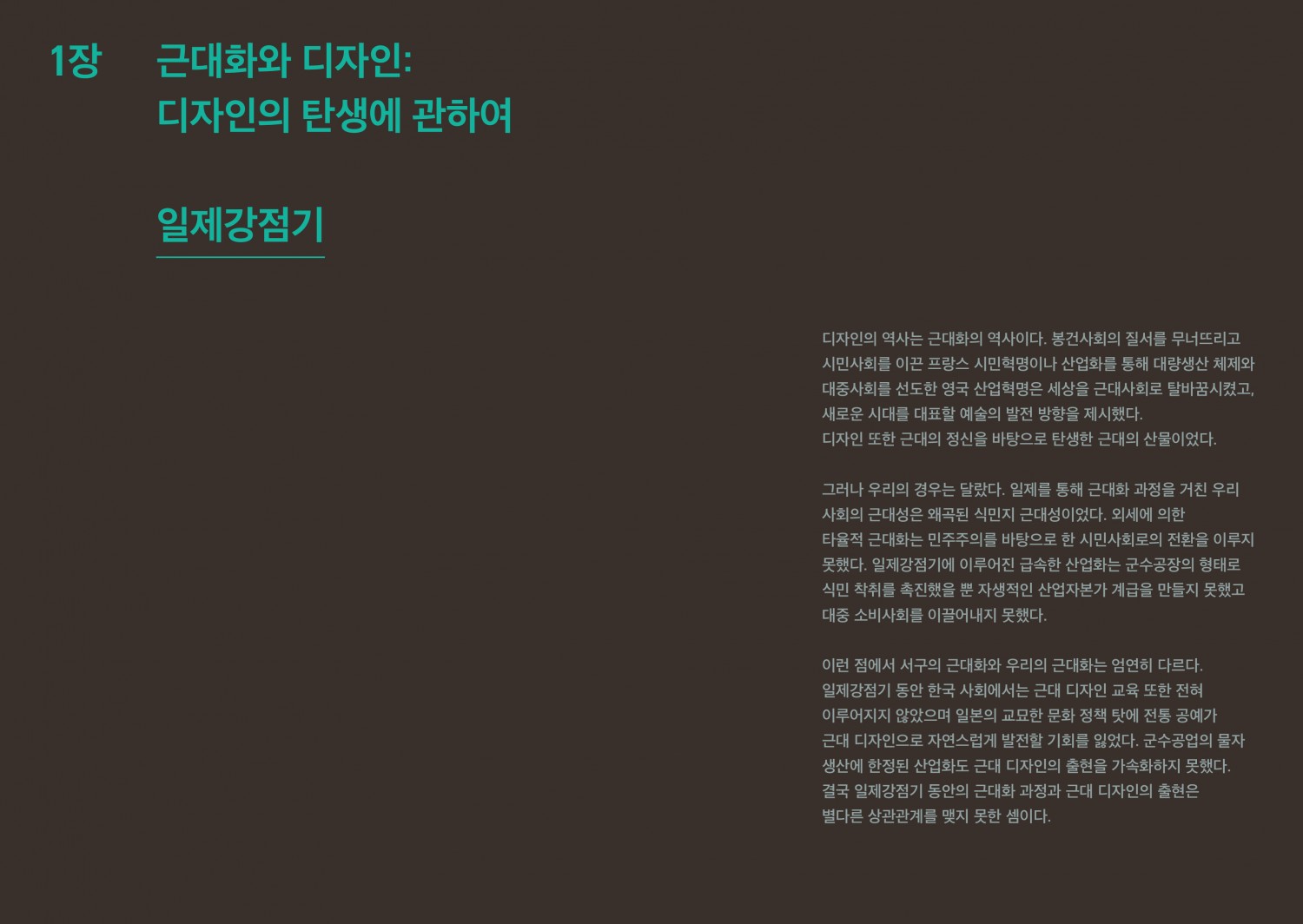

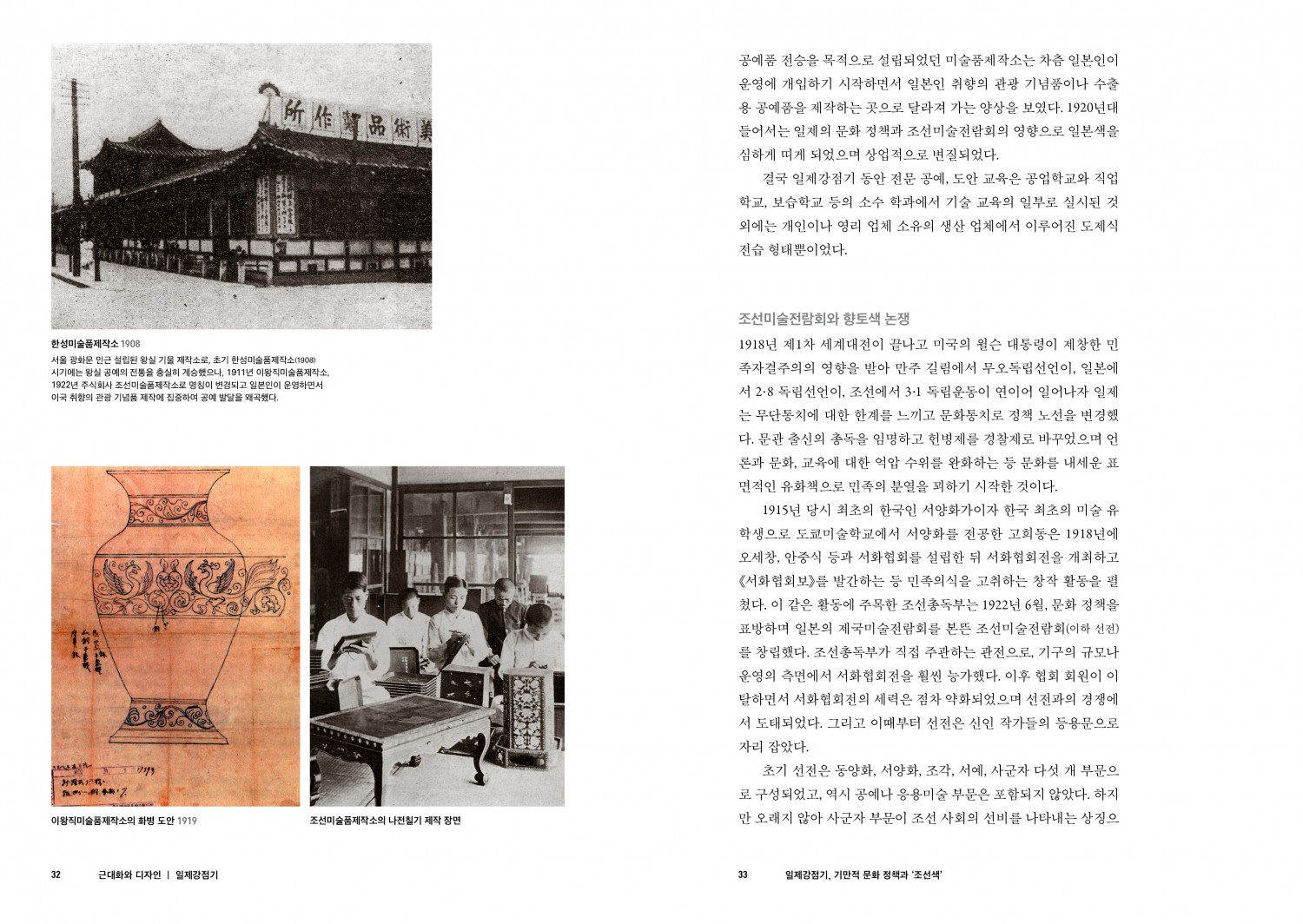

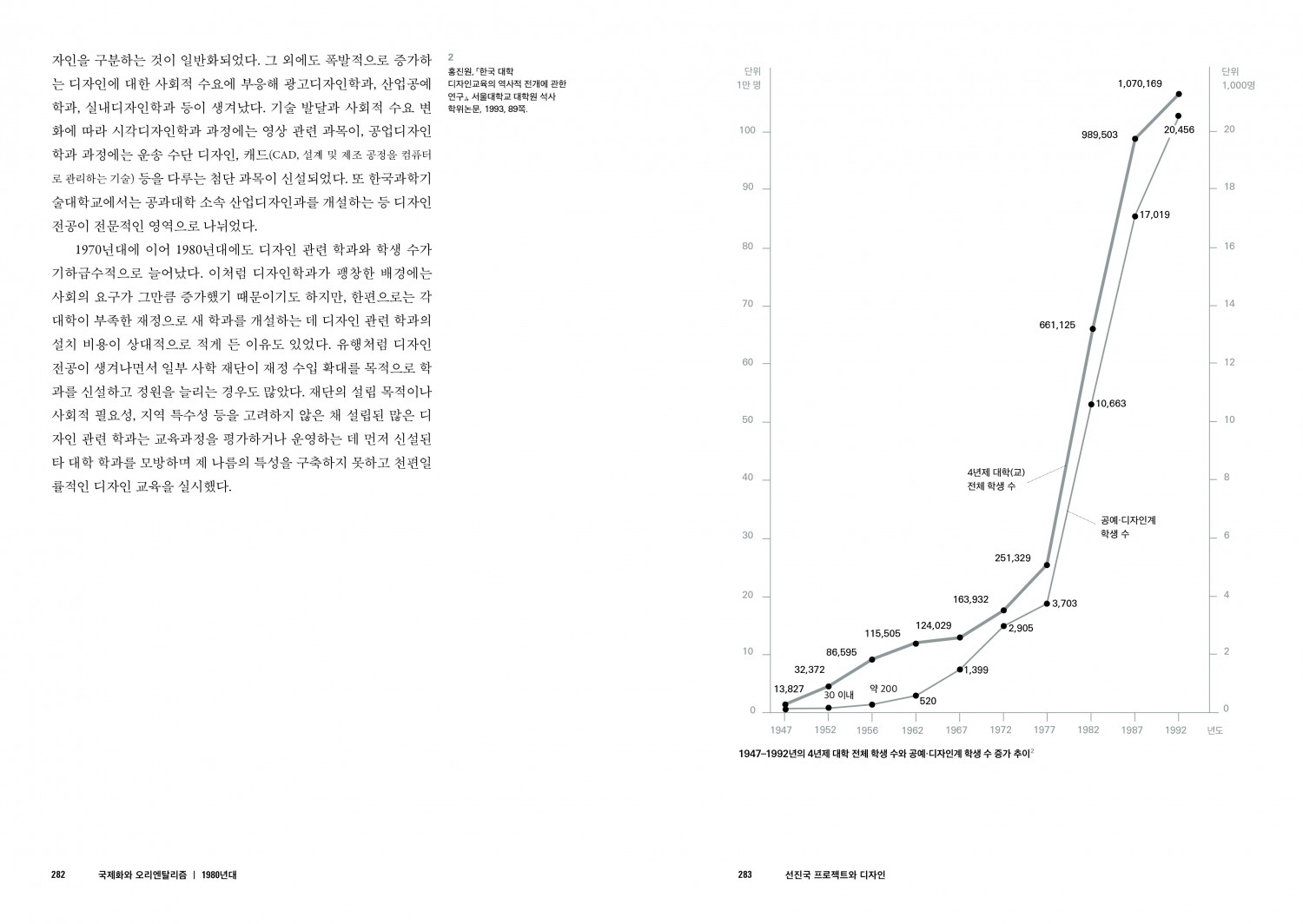

서구 디자인 발전사가 150년이 넘는 자생적 흐름을 바탕으로 형성되었다면, 한국 근대 디자인은 식민지 지배와 냉전, 군사독재, 세계화의 압력 속에서 단속적으로 형성되었다. 저자는 전후 독립한 제3세계 국가들이 공통적으로 겪은 혼란, 즉 자국 디자인사를 서구 근대화 틀에 억지로 끼워 맞추는 문제를 지적하며, 한국 디자인사를 식민주의와 근대성, 탈식민주의가 교차하는 비서구적 맥락 속에서 읽어야 한다고 말한다.

그가 제안하는 ‘초국가적 역사 서술’은 한국 내부의 역사 쓰기를 넘어, 서구와 일본, 한국이 얽힌 동아시아 디자인의 상호작용을 탐구하는 시도다. 일제강점기의 일본 파시즘 양식, 만주국 제관 양식, 전후 미 군정기 생활양식처럼 국경을 넘는 시각 체계의 흐름 속에서 디자인을 다시 바라보려는 것이다. 저자 김종균은 독자에게 이러한 초국가적 시각을 통해 “디자인을 문화 교류와 권력 구조 속의 언어”로 다시 읽을 것을 제안한다.