소니엔 워크맨, 픽사엔 렌더맨이 있다면

출판계엔 페이퍼맨이 있다

이름에 충실한 “페이퍼맨(Paperman)”은 책을 만들 때 필요한 종이 사용량을 계산해 주는 앱이다. 개발한 지 2년 만에 레드닷 디자인 어워드를 수상했으며, 책을 만들어본 사람이라면 익숙할지도 모를 이름이다. 책의 기본단위인 종이는 생각보다 다양하고 생각보다 복잡하다. 그래서 책 한 권에 들어가는 종이양을 계산하는 일은 종종 골치가 아프다. 하지만 페이퍼맨 사용자라면 문제없다. 종이책을 만들기 위해 필요한 모든 계산을 페이퍼맨이 알아서 해주기 때문이다. 여기서 잠시 곰곰이 생각해 보자. 종이책을 위해 존재하는 디지털 앱이라니, 어딘가 독특하다. 종이양을 계산하는 데 애먹는 디자이너와 편집자가 주로 속한 업계는 사양산업이라며 우울한 전망을 예측하는 기사가 매년 쏟아지는 출판업계다. 그런데 이런 비관적인 업계의 종사자를 위해 존재하는 디지털 앱이라니. 그것도 10년 동안 멈추지 않고 꾸준히 업데이트되었다니, 어딘가 분명히 독특하다.

옛것 대 첨단, 아날로그 대 디지털, 종이책 대 스크린. 『페이퍼맨: 종이를 코딩하는 디자이너』에서 저자 최규호는 대척점에 있는 듯 보이는 두 지점의 공존을 고민한다. “아날로그와 디지털을 비교와 대치의 대상에서 해방시킬 수는 없을까? 둘을 융합하는 방법은 디지털이 아날로그의 장점을 흡수하고 극복하는 것뿐일까?” 인공지능(AI)이 책을 쓰는 시대에 종이책을 만든다는 건 무엇을 의미할까? 새것, 혹은 옛것에 대한 고집의 충돌이 아니라 기존과는 다른, 또 다른 형태의 공존을 가리키는 건 아닐까? 저자 최규호는 상상 속 종이책이 현실이 되도록 페이퍼맨 앱을 코딩하는 작업을 10년간 이어왔다. 종이양을 계산하는 디자이너는 페이퍼맨이 실행 중인 휴대폰 스크린을 바라보고, 최규호 디자이너는 페이퍼맨에 정보를 업데이트할 종이책들을 매만진다. 페이퍼맨의 여러 기능 중에서도 책의 ISBN 바코드를 스캔하면 책에 쓰인 종이들의 정보를 알려주는 ‘페이퍼맨 엑스레이’ 기능은 지면 위의 사용자를 다시금 스크린 위로 안내하며, 두 매체 사이의 경계를 부드럽게 허문다. 이러한 그의 작업은 종이책은 종이책대로, 스크린은 스크린대로 각자의 역할에 충실할 수 있게 한다.

사람을 향해 있는 디자인

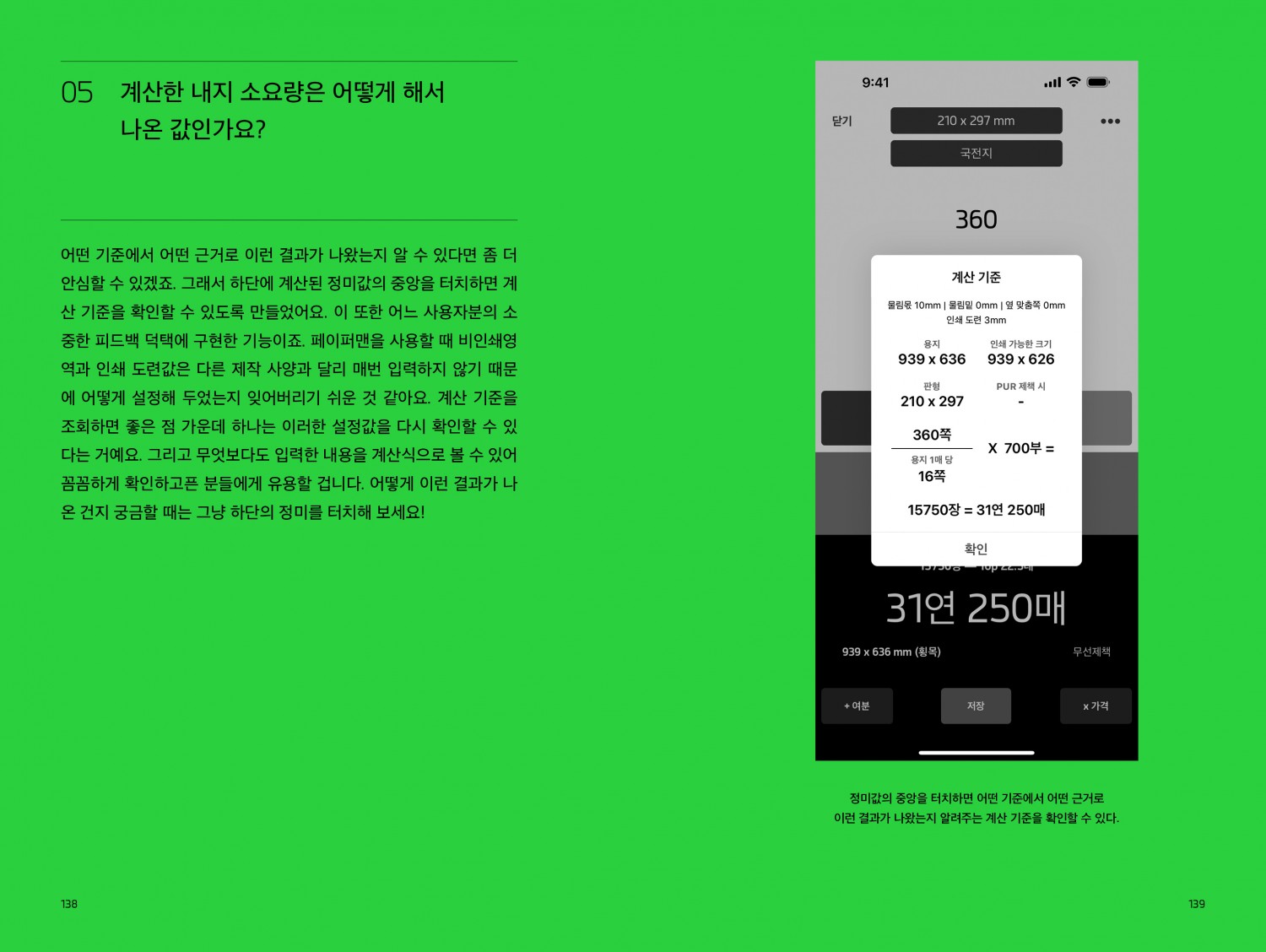

앱 페이퍼맨에는 사용자를 향한 배려가 곳곳에 깃들어 있다. 이전에 계산한 내용을 쉽게 누락하지 않고 언제든 다시 활용할 수 있는 ‘계산 노트’와 여러 가지 ‘기록’ 기능, 앱을 안심하고 사용할 수 있도록 계산식을 풀이한 ‘계산 기준’ 기능, 수치만으로는 가늠하기 어려운 책등 두께를 시각화한 ‘실제 두께’ 기능, 원하는 책등 두께를 구현하도록 돕는 ‘목표 책등 두께 설정’ 기능, 한 책에 여러 종이가 사용될 때 책등 두께를 구할 수 있는 ‘책등 두께 선택 합산’ 기능, 자주 쓰는 판형과 종이 두께를 바로 적용할 수 있는 ‘바로가기’ 페이지, 계산한 조건을 바꾸고 싶을 때 과거 계산 기록을 불러와 일부 조건만 수정해 다시 계산하는 ‘기록된 계산 불러오기’ 기능, 인쇄 관련 용어를 자연스럽게 습득할 수 있도록 하는 ‘용어 설명’ 기능 등 사용자의 목소리에 귀 기울이며 개발하고 추가해 온 기능은 셀 수 없을 정도로 많다.

이렇게 오로지 사용자가 중심이 되는 앱의 자세는 『페이퍼맨』에서 드러나는 저자 최규호의 디자인 철학을 생각해 보면 자연스러운 현상이다. 더 직관적인 앱을 만들기 위해, 공감을 이끌어내는 디자인을 하기 위해, 타인에게 도움이 되기 위해 고민하는 그의 디자인은 언제나 사람을 향해 있다. 숫자에 약하지만 사람들이 편리하게 종이 사용량을 계산할 수 있도록 앱 페이퍼맨을 만들기 시작한 이래로 최규호 디자이너는 사용자의 편의성을 늘 먼저 고려해 왔다. 페이퍼맨은 처음 5년간 수익 모델이 없었다. 그저 그와 같은 “디자이너들을 비롯해 책을 만드는 사람들에게 적게나마 무언가 기여할 수 있다는 사실”이 뜻깊었기에 무료든 유료든 개의치 않았다. 『페이퍼맨』 2부는 저자의 배려심이 돋보이는 대목이다. 「페이퍼맨 사용자를 위한 24가지 질문」은 언뜻 앱 사용법을 알려주는 듯 보이지만, 그 기획 배경엔 독자가 인쇄라는 분야와 좀 더 가까워지길 기대하는 저자의 바람이 깔려 있었다. 앱을 사용하는 현직 디자이너와 편집자의 진솔한 대화가 실린 「페이퍼맨 사용자 인터뷰 시즌 2」에서는 실무자에게 든든한 동료이자 따듯한 영감이 되는 페이퍼맨을 엿볼 수 있다.

곤경에 처한 북 디자이너와 편집자를 구출하는

우리의 다정한 페이퍼맨

종이책이 전자책에 조금씩 자리를 내어주고, 수많은 지면이 스크린으로 대체되며 “스마트”라는 수식어가 관습적으로 따라붙는 시대에도 책에 어울릴 종이를 고심하는 사람들이 있다. 스크린 속 북 디자인이 현실로 이루어지도록 종이 샘플과 씨름하다 보면 종이란 아주 까다로운 물질이라는 사실을 쉽게 깨닫는다. 종이를 고를 땐 책의 기획 의도와 콘셉트를 가장 먼저 고려해야 하지만 할애할 수 있는 예산도 무시할 순 없는데, 이렇게 여러 요소를 동시에 헤아리며 종이 사용량을 계산하기란 쉽게 지칠 수밖에 없는 일이다. 그리고 페이퍼맨은 이런 곤경에 처한 디자이너와 편집자를 멋지게 구출해 낸다.

어딘지 만화 속 영웅 캐릭터 같은 “페이퍼맨”은 복잡하고 어지러운 종이 사용량 계산으로 골치가 아픈 디자이너와 편집자 앞에 슬며시 나타나 모든 책이 제 모습을 찾을 수 있도록 돕는다. 디자이너와 편집자가 독자를 생각할 때, 페이퍼맨은 디자이너와 편집자를 생각한다. 사람을 향한다는 최규호의 디자인 철학은 앱에 고스란히 녹아들어 사용자에게 다정하게 스며든다. 『페이퍼맨』은 이러한 페이퍼맨의 “창작 여정과 통찰”을 담았다. 추천사를 쓴 민구홍 디렉터의 말을 빌리자면 “디자이너, 개발자뿐 아니라 자신만의 결과물을 꿈꾸는 모든 이의 책상에 이 책이 놓이면 좋겠다. 그들에게 영감을 불어넣고, 자신만의 “한 끗 다른” 작품을 상상할 용기를 선사할 테니 말이다.“